![1]()

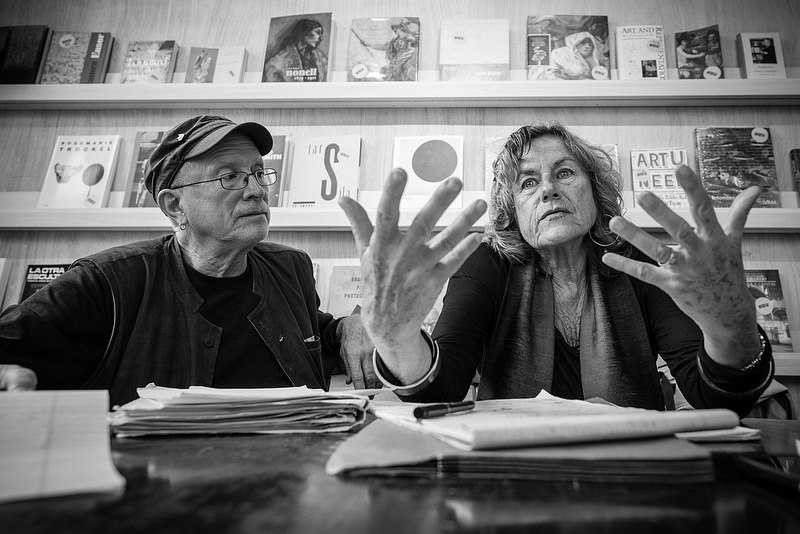

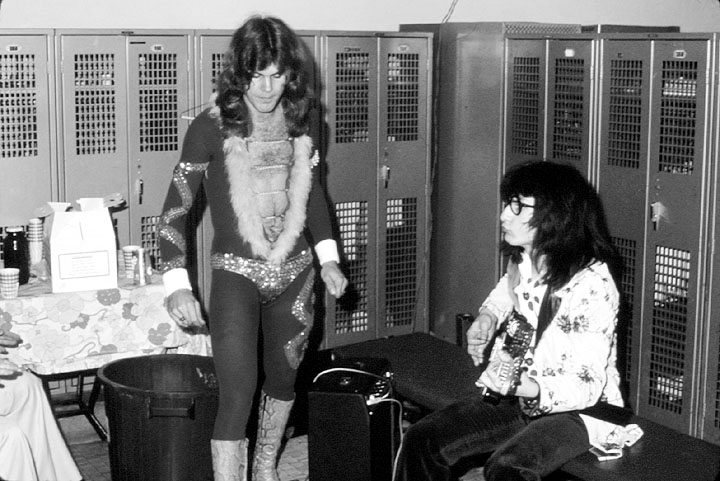

Cuando la nueva política despertó, la CUP ya estaba allí. Y si baja la marea independentista, seguirá en el mismo sitio. En la serie de cambios políticos que se están produciendo en España en esta crisis a todos los niveles, es uno de los partidos políticos que presenta verdaderas novedades en su funcionamiento y defensa de sus principios. Sin embargo, su independentismo, otra de las claves de su éxito, frena su expansión en otras latitudes; un independentismo que aunque se puede entender fuera de Cataluña desde posiciones compartidas de izquierda, a menudo cuesta asimilarlo. De raíz municipalista, en la CUP desprecian los personalismos y no renuncian a la asamblea como método, aunque dificulte su agilidad en la toma de decisiones. Pero es que no tienen prisa. Tan poca prisa tienen que les costó casi treinta años presentarse a unas elecciones autonómicas. Y cuando lo hicieron, en 2012, irrumpieron en el Parlament con tres diputados, encabezados por el activista David Fernández Ramos (Barcelona, 1974) que ni siquiera es militante y que cuenta el tiempo que falta para volver a los ambientes alternativos de donde salió. Viene a nuestro encuentro en sandalias, vaqueros y una camiseta contra las pelotas de goma, exactamente igual que va al Parlament, y desde lejos nos pega un grito: «¡Han detenido a Rato!». El mismo Rato al que espetó «nos vemos en el infierno, ¡hasta pronto gánster!», sandalia en mano.

Cuando en 2012 asististe, para documentarte para un libro, a la asamblea de la CUP en Reus, ¿podías siquiera intuir que unos meses después tú serías su primer diputado en el Parlament?

¡Para nada! ¡Si encima allí decidieron que ya se lo pensarían, si se presentaban a las elecciones! Era marzo y entregamos el libro sobre las CUP en julio. Pero hubo la manifestación de la Diada, Mas convocó elecciones anticipadas… y escribimos hasta cinco epílogos a golpe de último acontecimiento. El último creo que es del 27 o 28 de septiembre, y escribíamos que la CUP iba a decidir si iba o no a las autonómicas, porque la editorial comunicaba que ya no podía esperar más. Y en octubre decidieron que sí. Fue entonces cuando me llamaron y me dijeron si quería estar entre los cinco primeros. Me dejaron veinticuatro horas para decidirme. Estaba en Zamora haciendo la vendimia con mis abuelos y con un amigo de Vallecas que me estaba ayudando. Me entró un colapso y me fui a dormir. Mi madre me dijo que ni en broma aceptara y ya veis que no le hice caso. Y así nos va.

Leer Cop de CUP (con Julià de Jódar, L’arquer, 2012) sabiendo lo que pasó después resulta gracioso.

Sí, de hecho circulaba el chascarrillo de que todo estaba orquestado. Pero si lo hubiésemos planificado nos habría salido todo al revés.

¿Cuál es el origen de la CUP?

Es fruto de muchas oleadas. El inicio hay que buscarlo en el año 68, bajo los rigores del franquismo, cuando nace la izquierda independentista moderna con partidos como el PSAN (Partit Socialista d’Alliberament Nacional). Se defendía que era imposible la liberación nacional sin la liberación social, por influencia de todo lo que estaba pasando en la década de los sesenta en Europa y Latinoamérica. Con la Constitución del 78 hubo un nuevo punto de inflexión. Tal vez con pocos militantes, pocas organizaciones pero muy activas denunciaron lo que tenía la Transición de hipoteca, fraude e impunidad del franquismo.

La actual CUP nace en 1986, van a hacer ahora treinta años, de modo que no se puede decir que sea nueva política, aunque sí que tenga algunos elementos. Antes, hay tres referentes ineludibles: el municipalismo alternativo —en 1979— en tres experiencias: Sant Pere de Ribes, Arbúcies y Ripollet, donde surge un municipalismo nacido de las luchas obreras autónomas. Es un periodo muy largo donde se convive con la época de Terra Lliure, con operaciones, detenciones, experiencias de violencia política por decirlo así, con atentados fundamentalmente a bienes y una víctima mortal, que concluye en 1992 con la Operación Garzón y su disolución definitiva en el 95. Esta es la historia.

Y desde principios de los noventa se consolida otro discurso. El de la juventud que ya conoce la precariedad con las ETT, las dificultades para un proyecto de vida autónoma, conocemos el precio del milagro catalán y español. Son los tiempos de ebullición de la Barcelona urbana, con la ocupación del cine Princesa, las manifestaciones contra la Europa del capital y la guerra. Éramos movimientos también muy influenciados por el zapatismo. Después ganaron las izquierdas oficiales, tanto aquí como en el Estado, y nos quedamos en la intemperie. Es decir, la socialdemocracia utiliza los movimientos sociales como una escalera para llegar al poder y en el momento en que lo alcanza te tira la escalera encima. Por eso en 2003 nos embarcamos en una búsqueda de democracia radical, de construcción de espacios autónomos y una apuesta muy clara por el municipalismo. En 2011 la CUP presentó setenta y dos candidaturas; logró cinco alcaldías, cien concejales y sesenta y cinco mil. Desde 2007 ha quintuplicado candidaturas. El 24M presenta ciento sesenta y dos.

¿Con qué programa?

Izquierda independentista catalana. Nítidamente independentista, antropológicamente anticapitalista y radicalmente democrática en las formas de hacer, basadas en patrones colectivos de asambleas y autoorganización.

Sois un partido de izquierdas con una militancia que procede de diferentes sectores, pero adolece de poca presencia en el mundo sindical.

La sociedad catalana está dividida en tres. Tenemos la sociedad del antiguo régimen, por llamarla de alguna manera, de funcionarios públicos y trabajadores de cuello azul, que está en amplio deterioro pero aún existe. Este sector tenía sus mecanismos de representación en los sindicatos de la concertación. Pero ahora hay otro sector de trabajadores, que es el de los precarios, y ahí sí que te encuentras la presencia de la CUP. Pero es que además hay otra parte de la sociedad que se debe tener en cuenta que es la de los excluidos. Necesitamos un sindicalismo del siglo XXI. Se le puede llamar de clase, pero también habría que llamarle de exclusión. Actualmente hay un 30 % de la sociedad catalana que se encuentra en diferentes formas de exclusión. Cuando el 15M decía que los sindicatos no nos representaban, no era solo una crítica frontal, es que era así. Descriptiva. Su acción sindical representa a la gente que está bajo convenio. Yo por ejemplo no sé lo que es un convenio colectivo. He estado en SEAT, en el metal, y mi primera decepción política fue con CCOO. Cuando entramos en doble escala salarial ellos pararon la lucha. Como oficiales de primera cobrábamos un 30 % menos que el compañero que teníamos al lado. Se ha hablado, con un poco de mala leche, de aristocracia obrera en el sector industrial y la función pública, pero es verdad. Es pública la desigualdad: ¿qué sueldos se han estado cobrando en SEAT cuando nosotros cobrábamos seiscientos o setecientos euros con un llamado «contrato de integración»? Aquí, o tienes un buen contrato, o eres precario o estás excluido. Y el sindicalismo tradicional solo cubre y defiende al que tiene el buen contrato, ha olvidado a los sectores más castigados, vulnerables y desposeídos. Pese a todo, hay que subrayar lo obvio: un país sin sindicalismo es un país peor, mucho menos libre y menos justo. Pero a nosotros con los grandes sindicatos es cierto que nos cuesta encontrarnos.

La «unidad popular» de vuestras siglas, pues, presenta fisuras.

Venimos de una crisis bestial de despolitización. Nos han impuesto un modelo basado en la individualización radical de nuestras vidas, la ruptura del vínculo social comunitario, que es lo que antes hacía fuertes a los barrios. Reconocernos como vecinos, como compañeros, como amigos, todo eso está roto. Por tanto, queda mucho camino para recomponer la unidad popular. La CUP es solo un embrión. Donde más golpea la crisis es donde hay más exclusión; en lugar de apoyo mutuo y solidaridad, lo que se reproduce es la ley del más fuerte, el apártate que vengo yo. Esto cuesta cambiarlo. Somos un intento y esperanza por recomponer eso.

Enric Juliana os ha llamado «franciscanos», un grupo de militantes diverso, pero unido en la «pureza».

Pacheco, el poeta mexicano, decía aquello de «ya somos todo aquello contra lo que luchamos». También lo sugería Pavese. Nosotros somos «franciscanos» en el aspecto de una búsqueda permanente, imposible y siempre inacabada, de la coherencia. No es que no nos queramos manchar porque estamos en nuestra torre de marfil, es que para mantener la coherencia la memoria política siempre resulta un problema. Y el verdadero problema de las contradicciones no es tenerlas, sino cómo las gestionas. Contradicciones tenemos todos.

Cuando creces, y lo vamos a hacer con las previsiones que tenemos, tienes que adecuar tus principios políticos para salvaguardalos. Nos pasa lo mismo en el Parlament, que no espera a que hagamos una asamblea para cada votación. Al principio creíamos que iba a haber un 90 % de votaciones en las que ya sabíamos lo que íbamos a hacer porque estaba en el programa, otro 5 % donde lo sabríamos por intuición feminista, más que femenina, y el otro 5 %, ni santa idea. Pero al final fue un 65 % con el programa, en un 30 % tenemos que hacer maravillas tecnológicas para saber qué decía cada territorio y en el resto directamente parar máquinas. La estructura de la CUP es como la de una pirámide inversa. No hay mando único, ni presidente, ni ordeno y mando. Es al contrario. Somos simples portavoces de un proyecto colectivo.

¿Cómo es esa pirámide inversa?

Son ciento sesenta asambleas locales. Trece asambleas territoriales, donde lo comarcal se agrupa, y un consejo político formado por entre tres y seis miembros de cada asamblea territorial, unos treinta, que también son puestos rotatorios y que componen el Consell Polític. Al final está la asamblea general, una persona un voto, que comprende toda la militancia y ahí se fijan las líneas políticas. De ella sale el secretariado, que coordina la aplicación del programa político aprobado.

Nos comentó un chico independentista que intentó ir a una asamblea y le dio la impresión de que todo estaba muy bien organizado para que siempre hablaran los mismos y que todo lo tenían controlado los militantes de siempre. Lo calificaba de endogámico, que costaba sumarse.

La CUP es tan compleja y tan plural como el país. La CUP es Cornellà y es Girona. Depende de a qué asamblea vayas te encuentras con unos patrones o con otros.

Fue en Barcelona.

Me lo estaba imaginando [ríe]. Seguramente por dimensión, dicho desde el cariño, es la CUP menos CUP. Además, la CUP de Barcelona funciona como una Asamblea Territorial, formada por las distintas Asambleas de distrito. La CUP en Barcelona, pues, es una suma de núcleos de distrito. Cuando te pierdes en la maraña de la metrópoli es más complicado. Pero hay otro aspecto. La asamblea es el menos malo de los sistemas de participación política. Permite, blinda y protege la participación de una persona un voto, la búsqueda de consenso sin minorías y mayorías, que existan todas las opiniones desde el respeto mutuo, pero también hay lógicas de poder. Ocurre en todos los movimientos sociales. Hay a quien se les escucha más, otros que son más pesados. Las lógicas de poder, de la condición humana, también se replican en la asamblea, siempre hay quien se pone de acuerdo antes de entrar. Una asamblea, no solo de la CUP, también es manipulable. Pero sigue siendo un sistema de una horizontalidad que permite hablar de todo.

Lo digo desde mi zapatismo más militante, reconozco que la asamblea es lenta. Escucha a todos, intenta hacer una síntesis… Es un proceso muy caro, muy lento, inviertes mucho tiempo, un recurso escaso. También no es solo decir, es escuchar. En la CUP todo esto lo hemos ido resolviendo, no con una fórmula brillante, sino afrontando las contradicciones manteniendo los principios intactos. Compaginando resistencia y flexibilidad en el día a día.

![2]()

¿Nunca te ha incomodado tener que defender algo decidido por la asamblea?

Precisamente, como vengo de la tradición asamblearia, estoy acostumbrado a perder. Pero el otro día me salté la disciplina de voto en una moción sobre Grecia que presentó Iniciativa. En el debate de la reestructuración del pago de la deuda, la CUP se abstuvo: se trata de no pagar la deuda ilegítima, no de reestructurla. Sin embargo, un punto era «Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Grecia frente a la troika». Lo vi y dije: «Hombre, aquí hay que votar a favor». Pero fue entre risas, la única vez y como anécdota. Me dijeron «¡hey, que estás votando con ICV!». Pero claro que he tenido contradicciones, de cómo se hacen cosas internamente, de cómo se ha hecho lo de Barcelona, pero el ADN libertario que tiene este país lo permite. No se debe confundir la lealtad con la obediencia, ni la crítica sincera con ataques. En la contradicción, nos mejoramos.

Volviendo a la pureza, os descabalgasteis de la candidatura al ayuntamiento de Barcelona encabezada por Ada Colau por no poneros de acuerdo en el límite salarial y de mandatos. ¿No son detalles demasiado nimios?

Es que no son así. Esos fueron algunos de los debates que hubo. El primer combate fue el del código ético. Ahí chocaron diferentes culturas políticas. Nosotros somos de una sola legislatura y salarios de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, que es lo que cobra el 60 % de la sociedad catalana. Pero todo esto era subsanable. Podíamos autoaplicarnos esos principios a nosotros mismos y ya estaba.

¿Por qué fue entonces la ruptura?

Fundamentalmente, por Iniciativa de Barcelona. El movimiento popular de esta ciudad, que ha estado veinte años resistiendo, luchando, construyendo, abriendo Can Vies, ha tenido a Inciativa en el gobierno durante treinta años. Desde nuestra perspectiva y experiencia, son corresponsables del modelo. Los hemos tenido delante más que al lado o en medio.

¿Son antagonistas?

No somos antagonistas, para mí ICV no es mi enemigo, igual que solo me distancio del sindicalismo de concentración porque no me siento representado. Hubo tres elementos en la ruptura. La CUP es nítidamente independentista, nuestro proyecto político es de ruptura democrática. Una punta de lanza del final del régimen del 78, mucho más sólido y arraigado del proceso constituyente que puede evocar Podemos en el Estado español. En lo socioeconómico el diagnóstico con Barcelona en Comú es prácticamente el mismo.

La CUP se define como anticapitalista. Nuestra reflexión es que el mundo está enloqueciendo, que los niveles de desigualdad, de anomia ética, de violencias múltiples nos llevan a un callejón sin salida, un escenario tipo Mad Max. No admitimos por tanto la posibilidad de una izquierda que gestione el capitalismo. Eso no lo vamos a hacer nunca. Y eso no es purismo, es conciencia. Eso no significa que vayamos a acabar mañana con el capitalismo, pero muestra nuestra conciencia y voluntad. Todo esto lo comparto con Ada Colau, que nos hemos conocido en la lucha años ha y es, ante todo, una amiga.

Todo el proceso de gestación de Barcelona en Comú ha sido legítimo y democrático. Pero en el caso de Iniciativa… mira: Convergencia tiene en su haber tres personas ciegas por balas de goma, el tripartito en el que estaba Iniciativa, cuatro. Los recortes en este país empiezan en el 2010 con Iniciativa en el gobierno. Cuando yo estudiaba en este barrio en unos barracones en el 91, Iniciativa prometió el Casal del Jóvenes Municipal; bueno, se inauguró en 2010. Los pisos de protección oficial en treinta años de democracia en esta ciudad son ocho mil. En Gracia, cero. La pobreza en el 81 en Barcelona era del 16 %, en el 2009 llega al 18 %. Esa es la distancia entre una izquierda de transformación, la que pretendemos, y una de gestión.

Conozco a muchos compañeros de Inciativa, les tengo en alta estima, pero es un choque de culturas. Nosotros venimos de la precariedad de los noventa, prácticamente huérfanos. Ellos están en su derecho de reivindicar la tradición del PSUC. En todo caso, la marca Barcelona como la conocemos, la desigualdad y la pobreza, esa no la ha construido Trías en cuatro años. Pero, con permiso dialéctico, también podía haceros una contrapregunta. ¿Por qué en Badalona sí que estamos en Guayem con Podemos y EUiA? Nos llaman sectarios, pero no es así. Son culturas políticas diferentes. Aparecemos en 2012 con tres diputados sin salir en la tele. La CUP nace como una enmienda a la izquierda desde la izquierda, fundamentalmente. A una izquierda banal que ha olvidado la defensa de los más desposeídos. No vamos a asaltar el Palacio de Invierno sin retomar antes los barrios, pero somos una izquierda de sentido común, antropológica. Y eso no excluye la autocrítica y hasta el disgusto: el resultado final en Barcelona no debería complacer a nadie.

Pero, precisamente, mantener esos principios puede tener un precio muy alto para la izquierda: permitir a la derecha conservar el poder.

Desde el punto de vista de las candidaturas de unidad popular es obvio que en Barcelona no se han hecho las cosas bien. Lecciones aprendidas. El rapero Pau Llonch critica sabiamente que Fontana y yo —siento la personalización— estemos en listas separadas, cuando yo estoy al 250 % de acuerdo con todo lo que dice Josep Fontana. Personalmente, creo que la CUP debería haber estado hasta el final del debate de concreción de Barcelona en Comú, y cuando se clarificara la metodología y el contenido someterlo a consulta interna. Pero yo no soy de la CUP de Barcelona. Sugerí esa propuesta informalmente para seguir y desbloquear pero ni propios ni ajenos, ni unos u otros, la veían.

Tal vez, lo que más ha dificultado el proceso de confluencia ha sido el tiempo, en dos sentidos. La brevedad con la que se tenía que hacer el proceso, porque nuestra cultura política al final termina siendo lenta, y la urgencia del «ahora o nunca que viene la derecha». Vamos a ver, ya hemos visto a la izquierda rescatar bancos y sacar ojos. Es la derecha la que nunca decepciona. Ellos van a la suya desde los tiempos de Espartaco. Los que nos han dado las hostias sagradas en la cara, la que nos ha servido sólidas decepciones, ha sido la izquierda. Por eso, ahora de repente, lo que no acepto, es decir que aquí no ha pasado nada. No queremos que nadie renuncie a su historia ni que se den latigazos y se arrodillen, pero a la mínima que haces una visión crítica… piden silencio.

Aunque dicho todo esto, hay muchas experiencias de confluencia. Lo que pasa es que tenemos un problema entre comillas en Cataluña, que es la barcelonitis aguda. Porque si dejas Barcelona a un lado, la CUP tiene candidaturas con el Proces Constituent, con EUiA e incluso con Podemos e ICV en algunos municipios. Eso sí, nunca en casos en los que supone ir con quien lleva treinta años en el gobierno. Y el segundo factor tiempo: buscar puntos de encuentro, de reconocimiento mutuo, entre culturas políticas que han vivido de espaldas o enfrentadas no se puede hacer en seis meses. Es como girar un transatlántico.

Desde vuestra experiencia municipal, allí donde gobernáis ¿no os habéis encontrado contradicciones como le ha podido pasar a ICV?

Nosotros venimos de una realidad de movimientos sociales que ya consolida alternativas. No busques atrás a ICV promoviendo finanzas éticas, como COOP’57, que mueve ya cuarenta y tres millones de euros y ha dado mil créditos en plena crisis. Tampoco en la construcción de medios alternativos, como La Directa, donde hay casi doscientos periodistas trabajando en red. ¿Todo esto no es economía real? Ya en la primera alcaldía que tuvo la CUP, en Arenys de Munt, llegamos y municipalizamos el agua mientras el gobierno catalán la privatizaba. Nuestra gestión pública del agua, además, ha dado beneficios que se reintegraban al municipio.

Eso no quita que no haya que gestionar la cruda realidad, como la deuda que nos dejaron en Arenys mismo. La CUP es capaz de arremangarse y gobernar, digan lo que digan. De hecho, la izquierda independentista gestiona doscientos ateneos y casales desde hace veinticinco años. Eso exige mucha implicación, autogestión cooperativa y es una escuela de democracia directa, que es precisamente de donde venimos. También habría que ver hasta dónde llega la política institucional y hasta dónde no es capaz. Para nosotros esto es un largo camino, una maratón. Porque cuando hemos dicho «ahora o nunca», para nosotros siempre ha sido nunca [ríe].

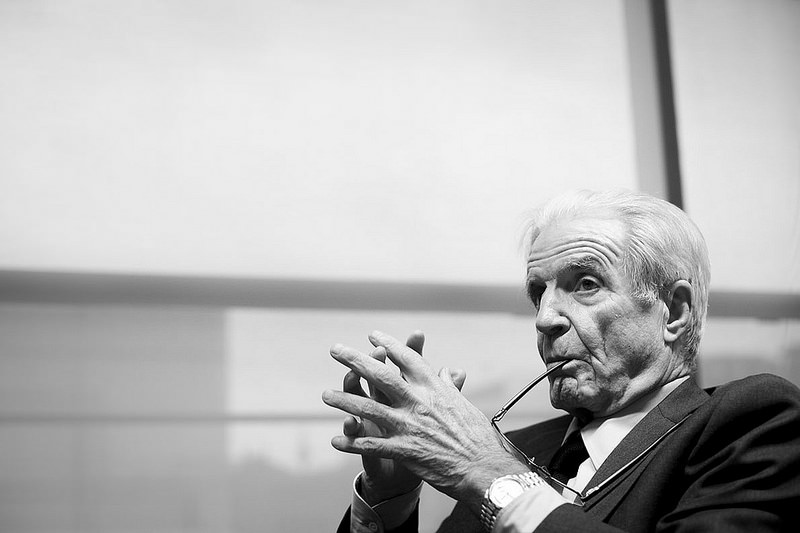

![17206426686_88052ced83_c]()

Hablando con Íñigo Errejón sobre su teoría de hegemonías, le preguntamos si eso suponía cargarse el independentismo en Cataluña y contestó que, al menos una parte, sí que caería.

Creo que Errejón no descubre nada nuevo. Si en algún sitio hay hegemonía para romper con el régimen del 78, de forma transversal y para construir un nuevo relato, es en Cataluña, no en Andalucía. Vamos a decirlo así, mal que me pese. Un proyecto político compartido que ha sumado entre un 50 y un 60 % de apoyos, en un sur de Europa fragmentado y en crisis, es muchísimo. Que tengas dos millones de personas en la calle y que el españolismo rancio solo haya podido movilizar a quince mil te da una idea de cómo están las proporciones. Y lo que me sabe mal es que Podemos hable del régimen del 78 y no sean conscientes de que uno de los candados de ese régimen es la autodeterminación de los pueblos. Esto estaba en su manifiesto fundacional pero después, por una estrategia de acceso al poder, como siempre ha pasado en el Estado español, desapareció.

A ver, hay tres esquemas del Estado español con respecto a Cataluña. El golpe de regresión del PP, la recentralización. No solo prohíben la consulta, sino que tampoco nos dejan prohibir el fracking o poner un impuesto sobre pisos turísticos… No nos dejan gobernarnos, simplemente. Luego está el misterio de la Santísima Trinidad, la reforma federal del PSOE, el documento de Granada, que nadie sabe lo que es. Y, por último, la nueva hipótesis es el proceso constituyente de ámbito estatal de Podemos. Las tres opciones, aun siendo tan diferentes a la sociedad catalana, al pueblo catalán, a la nación catalana, le dicen lo mismo de una forma u otra: tiene que pasar algo en Madrid para que pase algo en Cataluña.

Las tres niegan la capacidad de sujeto autónomo que tenemos como pueblo. Aquí hay que hablar en plural, de procesos constituyentes. Como dice Jaime Pastor, no hay un solo demos en el estado español, hay diferentes sujetos: demoi. E Íñigo Errejón esto lo debería respetar, más que hablar de cantonalismo ¡madre mía! o de «quinientos años juntos» como dijo Monedero en TV3. Ha viajado mucho a Cataluña desde hace muchos años, nos conoce a todos, y su teoría de las hegemonías, de hoy estás aquí y mañana estás allí, a mí me recuerda a eso. Íñigo no estaba en esa posición hace dos años. Por otro lado, qué más quisiera yo que hubiera un proceso constituyente en el Estado español. Firmo donde quieras ahora mismo [ríe]. Pero todavía muchas izquierdas se llevan las manos a la cabeza cuando hablamos de nación catalana, de soberanía política, de proceso propio. Todavía niegan esa condición. Son rehenes del poso del nacionalismo de Estado. Me hace mucha gracia que digan que no son nacionalistas: cuando tienes un Estado acostumbras a no ser nacionalista.

Esta hegemonía en Cataluña, sin embargo, tiene una composición muy particular…

Contradictoria. Se puede decir así.

…en la que estáis en minoría.

Bueno, no creáis que tanto. La hegemonía está virando claramente a la izquierda. Nunca CiU había perdido tanto. Y las previsiones son las que son, van al mínimo histórico. Pueden perder la mitad de sus diputados. ¿No es eso un cambio de hegemonía? A ver si al PP le pasa lo mismo en Madrid, ¿no? Se han superado dos conceptos en este proceso, el historicista y el economicista. Sigue habiendo gente que se identifica con eso, pero la CUP no se identifica con el «España nos roba», para nosotros es «el Estado nos roba». Nos roba a todos, a las clases populares particularmente. De todo el Estado. También roba a Andalucía y coge recursos para transferirlos a la troika.

Al final, lo que queda es si somos un pueblo o no somos un pueblo. Y en esa ecuación nos unimos los convergentes, la izquierda radical, los socialdemócratas y la democracia cristiana y hasta los franciscanos, lo que es un auténtico milagro en un país donde siempre discutimos por todo. Cortesía de la deriva demofóbica del Estado español.

También creo que si tengo que enfrentarme a la burguesía, la independencia es el mejor terreno de juego para ganar y disputarle la hegemonía. Acorta distancias y acerca democracias. Y hay más reflexiones: ¿quién es el que más se opone a la independencia en Cataluña? ¿Quién, como para que la CUP se ponga de acuerdo con Mas?

¿Por qué es tan determinante la independencia?

Porque el factor clave es el factor democrático. Si el futuro de este pueblo lo puede decir su ciudadanía o lo deciden poderes ajenos, o suprapoderes. Esta es una lucha por la soberanía política contra un Estado demofóbico, que odia la democracia, que prohíbe las urnas; una lucha por la soberanía económica frente a mercados globales carroñeros y voraces; y una lucha política por recuperar la soberanía popular frente a unas élites cleptómanas. Y no estoy hablando solo de Rodrigo Rato, sino de las nuestras, de los Pujol o los Millet. Lo que genera incomprensión en otros compañeros del eEstado español es que siguen pensando que no somos un pueblo. Porque la cultura hegemónica o nacionalismo de Estado ha penetrado en amplias capas de la izquierda. ¿Cuánta gente sabe que en Cataluña hay un millón de pobres, que batimos récords en desahucios y ejecuciones hipotecarias, que tenemos el récord de población presa? Eso de la Cataluña rica y plena… ¡y un cuerno!

Uno de los primeros puntos del manifiesto de la CUP es la integridad territorial de los Països Catalans. Es decir, se identifica una base etnocultural, los que hablan catalán, y se demanda un Estado para ellos. Eso es nacionalismo de manual.

Yo no soy nacionalista. A mí eso de etnocultural me da hasta miedo, son términos muy aznaristas. Base cultural y social sí. Política también. Somos una comunidad política laica y civil con hechos culturales diferenciados. Eso de etno me da miedo.

Emplea otra palabra.

No, si me vale. Pero si digo que en Xátiva y Gràcia hablamos la misma lengua nos tildan de irredentos pancatalanistas enloquecidos. Y si digo que en Vallecas y El Coronil hablan la misma lengua, me dicen que digo obviedades. En fin, ridículo.

La pregunta es cuál es el motivo «no nacionalista» para poner una frontera dura entre este pueblo y los otros que hay en España.

¿Exigir democracia y soberanía es poner fronteras? Desde nuestro independentismo no renuncio a ningún internacionalismo. Las ocupaciones del SOC las siento como propias, lo mismo que la resistencia en Chiapas. Que avancemos en nuestra autodeterminación no rompe ningún vínculo ni afecto ni complicidad.

No es fácil entender cómo desde el internacionalismo tu primer objetivo es establecer una frontera donde no la hay.

Pues la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos nace desde la izquierda. También nos definimos, en términos de una compañera ecofeminista, como «independentistas sin fronteras». No queremos levantar muros ni fronteras, sino respeto e igualdad entre iguales. Queremos gobernarnos a nosotros mismos, ya ves. Creo que ese tipo de preguntas son los lugares comunes de un nacionalismo de Estado difuso, hegemónico y homogeneizante. Y en el fondo es una ridiculización del proceso, una incomprensión deliberada de la realidad catalana, compleja y plural, y una manifiesta y reiterada voluntad de no resolverlo.

¿Por qué no quieres gobernarte con las otras personas que, como tus votantes catalanes, sufrirían bajo las oligarquías que hay en España?

Joseba Sarrionaindia, del que os recomiendo su ¿Somos como moros en la niebla? sobre diversidad, identidad y multiculturalidad, acierta de pleno cuando dice «España es algo prácticamente contrario a la idea en que una sociedad decide cómo organizarse». Ahí entramos en el concepto vapuleado del federalismo, que parte de la autonomía y la libertad de cada parte. Con la libertad recuperada decides con quién te federas. Los lazos culturales y afectivos… mira, yo soy de Zamora.

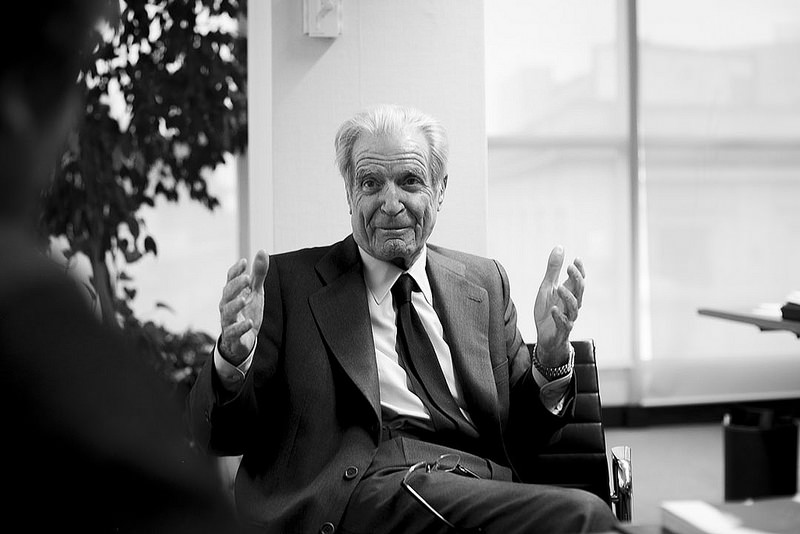

![3]()

¿Naciste en Zamora?

No. Pero ¿por qué el Estado es lo que vincula los afectos?

Precisamente en España, al contrario que en muchas otras regiones europeas, tus antepasados pueden ser de Zamora, pero si naces en Cataluña, eres catalán. Un albanés que nace en Eslovenia, por ejemplo, sigue siendo albanés de todas, todas.

Esa es una de las cosas más emotivas, elocuentes, singulares y particulares del catalanismo político, que es absolutamente plural y complejo. Reivindicamos la diversidad de la emigración como un patrimonio cultural de este país. No basamos el reclamo de la nación en una cosa etérea, mítica y mística basada en gloriosos pasados tan criminales como la historia de otros [ríe], sino en un futuro democrático y compartido.

Pero los datos muestran que, mayoritariamente, los que piden la independencia son los que hablan catalán en casa o los que tienen la madre nacida aquí, por ejemplo. Cataluña es diversa, pero el independentismo parece que no tanto.

El cambio de rasante que vive Cataluña anula ya ese enunciado arriesgado y que es, digámoslo así, el sueño húmedo lerrouxista de Aznar. Ese falso mito distópico de dos comunidades divididas: quien lo dice desconoce brutalmente la realidad social catalana. Es un cuento del nacionalismo españolista, autodefinido kafkianamente como «no-nacionalismo». No sé si el cambio político es definitivo o no, pero su potencial es que eso precisamente quede superado. No sé, los padres de Quim Arrufat [diputado de CUP en el Parlamento catalán; NdR] son de Aragón. Igual somos lo singular, pero cuando pateas el país —de Santa Coloma a Campdevanol— me da la sensación de que, precisamente, lo novedoso es eso, que el independentismo como opción política llega a capas donde antes no llegaba.

Nosotros nos reconocemos como comunidad política y queremos segregarnos de un espacio de gestión política autoritaria y liberticida que es el Estado español. Por eso somos independentistas. Pero es una cuestión que refiere al poder político, no a los apellidos o si te gusta más el flamenco, como me gusta a mí. Es un problema político y democrático. Una cuestión de acceso a la soberanía como puede pasar en el País Vasco, que una parte importante se quiere separar. No nos ha dado una chaladura de repente y queremos independizarnos. El hartazgo respecto a unas formas de hacer del Estado español con respecto a este pueblo ha llegado a tal punto que ha generado una conciencia colectiva de que la única manera de avanzar es hacer nuestro propio camino.

No vamos en contra de nadie; nos enfrentamos a un Estado, no a ningún pueblo ni cultura. Eso no rompe ningún lazo ni con los jornaleros andaluces, con los que estamos todo el día juntos y revueltos, ni con el Madrid rebelde ni con la minería asturiana, ni con Galicia, ni con Aragón. Y nuestra condición política catalana no rompe nuestra conciencia de clase. Lo puedo preguntar al revés: ¿vais a decidir vosotros nuestro futuro? ¿Vamos a decidir nosotros el futuro de Andalucía? Ni se me pasa por la cabeza.

Pero puedes contribuir a decidir el futuro de España.

No. Porque tengo conciencia histórica, social y política. Hemos leído la historia del Estado español como prisión de pueblos y de personas. Tengo un abuelo condenado a ocho años de cárcel en el penal del Dueso con dos penas de muerte conmutadas. Fue la rojigualda la que le hizo la vida imposible, le persiguió durante cuarenta años y le arruinó la vida. En todo caso, es una pregunta clave que algunos deberían formularse: ¿por qué hemos dejado de ser españoles? Y no buscar respuestas binarias y maniqueas más bien estúpidas.

Ese crimen lo cometió el fascismo. Y sus víctimas fueron los españoles.

Y los gallegos y los vascos y los catalanes. El fascismo como dictadura de clase, pero también nacional-identitaria, contra los pueblos del Estado español, persiguiendo su cultura. Cuarenta años de dictadura y muchos más de persecución secular. No solo fue el fascismo, ahí nos equivocaríamos; son muchos, muchos años de decretos y persecuciones atávicas. Y en el 96 resurge ese nacionalismo de Estado rancio a través del aznarismo y esa permanente incomprensión que nace de una falta de voluntad política obvia, que no es genética, para entender lo plurinacional, plurilingüistico y pluricultural en el Estado español. Y más que entenderlo, disfrutarlo, porque yo disfruto con Enrique Morente.

Estas que me estáis haciendo son preguntas parecidas a las que me hace mi abuelo en Zamora, con noventa años. Que le da pena que nos vayamos, dice. El terreno de las identidades es muy complejo. ¿Yo por qué no me siento español? ¿Porque me ha manipulado TV3? No hombre, no. Además, no tengo tele. Cuando lees historia, en España te encuentras con una reiterada negación de la plurinacionalidad del Estado. Aunque mi llegada al independentismo es más política que emocional. También entiendo que, digan lo que digan los ministros del PP, la sociedad española ha cambiado. Creo que ya se reconoce más la diferencia. Sin embargo, aquí estudiamos a Machado y a Lorca, con gusto, pero te lo enseñan. ¿Y en Madrid se enseña a Ovidi, a Espriu?

Siempre me he definido como antinacionalista, porque vengo de una cultura antifascista. El fascismo no es más que una glándula hipertrofiada del nacionalismo. Y todo eso en Cataluña ha cambiado mucho. Aquí hace treinta años me llamaban charnego los nacionalistas catalanes, ahora solo me lo llaman los españolistas. Cuando veo editoriales en la prensa española en los que me llaman traidor porque por mis venas corre sangre española me digo uuuuhhhh… Así empieza todo. Eso sí que es un discurso miserablemente étnico y supremacista. Amén de impotente.

¿Qué cambios deberían darse en España para que te cuestionaras tu independentismo? ¿Para que cuando hablases de «nosotros» te refirieras a todos los pueblos del Estado?

No lo sé. No pienso en ese frame. Deseo respeto mutuo, igualdad entre iguales y relaciones confederales de buena vecindad. Pediría una salida británico-escocesa: rigor democrático, soluciones políticas, diálogo permanente. Pero en clave de futuro, ya desde otra posición: la de las relaciones fraternas y solidarias, pero desde nuestra libertad política recuperada. A eso nadie debería renunciar aunque nos parezca ucrónico, porque no ha sucedido ni parece que vaya a suceder. Pero es una pregunta bilateral que también correspondería a las élites del Estado español, que ya llegan tarde y mal a la cuestión catalana. Durante años se han burlado del proceso minimizándolo, banalizándolo o ridiculizándolo y ahora se da cuenta que media sociedad catalana ya se ha ido. Que nos estamos yendo. Y que nos vamos a ir.

De hecho, uno de los motivos del auge del independentismo es precisamente la convicción política sólida de que no hay nada que hacer, de la inexistencia arrogante de voluntad política resolutiva, de la vigencia de un prepotente españolismo en los tuétanos del Estado. Trabajamos con la estricta realidad y las posibilidades de que eso pase me quedan muy lejanas. Incluso cuando se discutió en la II República el concepto de nación compleja o unitaria, un sector de los republicanos forzó que fuera unitaria. El nacionalismo identitario español tiene sus obsesiones y la catalonofobia es una de ellas. Eso existe, mal que nos pese.

Soy nacionalista según a quien tenga delante, que diría Brecht. Si me pones a Wert lo soy, y radical. Pero a mí también me preocupa la glándula hipertrofiada de cualquier nacionalismo. La frase más estúpida del nacionalismo catalán es la de «tots els catalans són bons» [todos los catalanes son buenos]. Y un cuerno. Tenemos Angladas, Millets, Pujols… Pero entiendo el debate, ojalá se pudieran tender puentes de diálogo. Nuestro adversario no es ningún pueblo ni ninguna cultura del Estado español, con los que pensamos mantener todos los lazos. Medios como La Directa y El Diagonal, por ejemplo, tienen lazos de colaboración, no hace falta que medie ningún Estado. Creo que no hay salida en el Estado español. Se vio con el Estatut, cuando estando todo decidido y votado en Cataluña, van y te lo recortan. Pero, ¿creéis que tengo algún problema con Diego Cañamero? ¿O con los compañeros de Diagonal que hace diez años que trabajamos juntos? Para cuestionar mi independentismo, creo que tendríamos que desmentir y desmontar toda la historia de España y debería abrirse un proceso democrático que no veo, hoy por hoy.

¿Por qué incorporáis a Valencia y Baleares al mapa de los Països Catalans y no Aragón, con la que también hay un pasado común? ¿El elemento distintivo es la lengua? Al fin y al cabo, Valencia y Baleares son dos feudos tradicionales del PP y de todo aquello contra lo que os rebeláis.

Son nuestra realidad nacional, ciertamente. Y nuestros vínculos políticos, sociales y culturales. Y lingüísticos. Pero una cosa son unos gobiernos y los poderes que hayan tenido y otra cosa es la gente. Y Cataluña ha sido feudo de CiU, ¿no? Seguramente muy poca gente sabe en el Estado español que el ministro Wert ha hecho una ofensiva para decirle a la gente que quiera estudiar solo en castellano en Cataluña que puede ir a una escuela privada de manera subvencionada, con fondos públicos. Solo se han apuntado tres alumnos. Ninguno cumplía los requisitos, por cierto. Un exitazo del ministro, vaya. Pero que en Valencia hay catorce mil alumnos que se han quedado sin poder estudiar en su lengua materna, el valenciano, y en Baleares acaban de aprobar el decreto TIL y el 90 % de las familias matriculan a sus hijos en catalán, porque es lo que se habla.

¿Pero es la lengua lo que nos une? Sí y no, nos une es la libre adscripción voluntaria a un proyecto político. Y no y sí, la lengua y la cultura son un factor clave, claro está. Aquí hay independentistas que hablan en castellano y en Valencia hay zonas de interior que no hablan valenciano y no las excluimos. Reivindicamos un espacio relacional cultural y social que son los Països Catalans, que existían antes del régimen del 78, que se encarga, bajo tutela militar, de prohibir expresamente la libre federación de comunidades autónomas. Esa prohibición de los militares, el famoso motorista de Herrero de Miñón, no la hacen pensando en Navarra y el País Vasco, que es una unión que pedía hasta el PSOE y que incluso consta en las disposiciones constitucionales, sino en los Països Catalans, que son una realidad cultural compartida, del mismo modo que puedan serlo Castilla la Nueva y la Vieja. Además, hay unos lazos históricos.

![4]()

El vínculo con Aragón también es histórico.

Con la Franja sí hay un vínculo.

La lengua, de nuevo. Al final, el sujeto político es etnocultural, así que extraña que no te definas como nacionalista.

Bueno: si defender que en la Franja se habla catalán, una cosa que reconoce cualquier sociolinguista, es ser nacionalista, pues dale. Es como si yo os pregunto por España. ¿Qué la identifica? ¿Por qué sois una nación y nosotros no? ¿Porque sé hablar castellano soy español? A mí entender, nuestro proyecto es de libre adscripción voluntaria. Nos hemos constituido con diferentes agregaciones migratorias, somos un nacionalismo laico y civil, en el caso de que lo seamos y en la evidencia de la tensión autodeterminista, donde no caben grandes parámetros de fe ni de identidad.

La gente no se pregunta de dónde viene sino a dónde vamos. Las naciones existen y han existido, pero al final son un plebiscito cotidiano. Aquí no pretendemos unas aznaristas krajinas balcánicas [krajina significa «fronterizo» en serbocroata, se refiere al enclave serbio en Croacia donde vivían doscientas cincuenta mil personas y que dio lugar a una guerra entre ambas repúblicas durante 1991 y 1995; NdR] donde si eres castellano ya no formas parte de la nación. Menuda barbaridad. No va por ahí.

A mí el nacionalismo catalán, desde ese punto de vista, me tranquiliza mucho. La Franja sería un enclave sociolingüistico y esto merecería otra entrevista sobre sociolingüismo, siglo XXI y respeto a las minorías. Y eso vale para los kurdos de Turquía o cualquiera de las siete mil culturas que hay en el mundo. Lo que veo muchas veces es que cuando le digo a un determinado perfil de compañero de cualquier parte de España que no me siento español, que soy catalán, que es como si fuese francés, veo que se enoja. Es él el que me niega a mí lo que soy, yo no le cuestiono a él sus sentimientos nacionales. Y ese es el trasfondo y el rayo que no cesa: la negación reiterada, aburrida y persistente de que somos un solo pueblo, plural y complejo. Puro nacionalismo español.

Cuando no ha habido mutuo acuerdo entre dos países para una independencia, siempre han surgido problemas graves. Sin agitar el monigote de la guerra, ¿no temes la aparición de un conflicto, como una ulsterización por ejemplo? ¿No hay miedo a abrir la caja de Pandora?

En este proceso, no. No lo veo. Por ninguna parte. Eso solo lo invoca la extrema derecha, que llama al «derramamiento de sangre en Cataluña» sin que la Audiencia Nacional se inmute, por cierto. O Aznar, cuando desea que se rompa Cataluña. En este país ese riesgo se hiperdimensionó para conjurarlo, para evitarlo, más aún con un proceso que es estrictamente democrático, civil y pacífico. Ese esquema es absolutamente imposible y, afortunadamente, políticamente inviable.

Es verdad que ha habido diálogo, porque la gente cuando va a Madrid habla tranquilamente, pero hay poca comprensión mutua. La política también está para evitar la locura colectiva, la crueldad, y en ese aspecto veo el peligro muy alejado. Aunque yo siempre tengo miedo. Ves la fosa común que es el Mediterráneo, lo que significa Frontex… Nuestro entorno es mediterráneo más que europeo, nos preocupa lo mismo lo que pasó en Sol como lo que pasó en Tahrir.

Pero sí, siempre me preocupa en el entorno europeo la semilla del odio chauvinista, de la barbarie xenófoba, y hay quien la está regando. No son muchos, pero el NSDAP al principio tampoco era mayoritario. Aunque no voy a hacer este tipo de comparaciones odiosas en las que tanto se recrea, vilmente, el nacionalismo españolista. La división de comunidades, la ulsterización, un conflicto, no es un riesgo ahora mismo en Cataluña porque se ha construido una identidad porosa, permeable y compartida desde la lucha antifranquista. Es un consenso que generó el PSUC, y que hay que respetar, honrar y admirar, el de hablar de un solo pueblo. El símbolo de la unidad civil, todos somos iguales en nuestras diferencias.

Venimos de Sant Ildefons, en Cornellà, y solo se ven banderas españolas.

Ya no es plausible cartografiar el «Sí» y el «No» en términos de orígenes. El sí ya es complejo, plural y transversal. Y por supuesto, se puede analizar desde parámetros de opción política, recuerdo de voto y de composición social. Pero pretender, insisto, mirarlo por los apellidos es surrealista y es el deseo del españolismo que la realidad desmiente cada día: el independentismo está lleno de Garcías, López y Fernández. Y el unionismo de grandes apellidos catalanes. Igual por áreas de influencia mediática sí que hay una fractura. Pero entiendo que haya quienes quieran seguir dentro del marco español, es absolutamente legítimo. Estamos en tiempos de contingencia, nadie sabe lo que va a pasar, y de cualquier crisis o sales un poquito para delante o para atrás. Espero que salgamos todos, incluidos nuestros vecinos, dicho con todo el cariño.

Para la tramitación de la ley de claridad canadiense se trató este tema. Se dijo que si Canadá era divisible, por qué no iba a serlo Quebec, para tener en cuenta la situación de los territorios de quebequeses que quisieran seguir siendo canadienses. ¿Tendrían pues los municipios catalanes posibilidad de seguir integrando España si así lo deciden?

El valle de Arán, por ejemplo, ya tiene reconocida su lengua propia y su autonomía política. Pero que municipios catalanes pudieran seguir siendo españoles no lo veo. Básicamente, porque no conozco esa demanda, solo alguna proclama ultra. Se lo he escuchado a alguna persona de Ciudadanos como comentario banal, pero nada más. Estando a favor de la democracia municipal, que es donde empieza todo, me parece una perversión algo retorcida en el ámbito de la soberanía nacional. En ese país diferente por el que trabajamos los municipios tendrán el máximo de competencias, pero en el ámbito de la lógica de conflicto político entre la soberanía española y la catalana, me parecería preocupante. No voy a hablar de integridad territorial porque sería reproducir discursos en los que no creo.

¿Pero no es lo mismo?

Bueno, por eso no lo repito [ríe]. Porque tampoco vamos, en un mundo de vallas, muros y fronteras, a un Estado nación decimonónico: vamos a la soberanía, cuando la soberanía de los Estados y de los mercados poco tienen ya que ver con la soberanía de los pueblos y la dignidad de las personas. Pero lo vería como un intento de división como comunidad política. El proyecto catalán no le discute a nadie la identidad. La historia es compleja y compartida. ¿Crees que le discuto a mi madre los sentimientos que tiene? Es de Zamora y ha votado Sí-Sí. En el Moianés, la nueva comarca que se acaba de aprobar en el Parlament, el Sí tenía que ganar en todos los municipios por mayoría, y ganó en todos. Si en uno no lo hacía, se quedaba en el Vallés o en Osona, a la comarca a la que perteneciera. Pero en el ámbito del conflicto —el otro día me dijeron que en Madrid en ámbitos ministeriales lo llaman «la cosa»— no lo veo.

Me parece una lógica un tanto particionista en el ámbito del conflicto que la sociología desmiente: Cataluña es y será impura, mezcla y cóctel sin identidades estancas. Esa es su identidad hoy: pluralidad y complejidad. Pero si me lo pones como hipótesis ucrónica y quieres una respuesta, pues sería traumático para unos y para otros. Aunque si sucediera, solo con un caso, tendrías un conflicto. Y deberías solucionarlo. Y democráticamente. Si, por ejemplo, medio millón de personas en el Vallés dicen que son España, habría que dialogar.

Carod Rovira ha reflexionado mucho sobre eso, sobre la doble nacionalidad, porque las identidades y cómo se construyen son un terreno resbaladizo, pero la nuestra no es ni cerrada ni compacta ni quiere ser impermeable: hoy en Cataluña hay doscientas cuarenta y dos lenguas maternas. Porque el «problema catalán», que en el fondo es un reflejo de la anomalía española, habla más de soberanía democrática y crisis social más que de cualquier otra cosa. Lo que estamos es decididos a decidirlo todo.

¿Esa cláusula nunca sería admisible entonces?

Nunca digas nunca. Es una pregunta hipotética. Muchas veces desde los medios se hacen preguntas distópicas. «Qué pasaría si…». Siempre formuladas con bastante mala leche. Y con las ganas de retroalimentar el deseo de lo que no pasa: la confrontación civil. A Aznar me remito. Me alegra poder decir que esa batalla ya está perdida. Hace años.

De ti mismo has lamentado errores del pasado y has celebrado haber llegado a ser pacifista. ¿Qué te hubiera gustado ahorrarte de tu trayectoria personal?

Más que errores, miradas críticas y aprendizajes constantes. Borraría muchos aspectos. Seguramente no habría banalizado ciertas cosas. Del horror de la violencia hay que aprender para desactivar todos los caminos políticos y filosóficos que conducen a ella y a justificar cosas que no lo son. Te hablo de cuando tenía dieciocho o diecinueve años y sí que he tirado piedras y lo volvería a hacer en las mismas circunstancias, pero con el tiempo es obvio que no existen verdades absolutas. Por eso milito en la desobediencia civil no violenta, por convicción y humanismo ético.

Antonio Ramos de Oliveira, un historiador socialista algo olvidado que murió en el exilio en México, criticaba que Cataluña al modernizarse en el siglo XIX, en lugar de luchar por modernizar España, abordara solo su desarrollo desde el regionalismo.

Si es por libros, Vicente Cacho le desmiente en El nacionalismo catalán como factor de modernización. Buen libro. Y además, ese ha sido siempre el deseo de la burguesía y la oligarquía catalana, incidir en Madrid. Ahí tienes a Duran i Lleida. Y quien ha cerrado el paso siempre ha sido el Estado español. Las élites extractivas estatales son las que lo han impedido. Desde los intentos de participar en gobiernos, desde los catalanes de Franco, que también los hubo, o desde Pujol, que es el hombre del régimen del 78 en Cataluña, que aguanta al PSOE del GAL y luego le da el poder a Aznar, lo que ha habido es una permanente expulsión del poder político de lo catalán desde el Estado español. Esa es la constante histórica.

Aprovecho para contracitar a un historiador catalán contemporáneo, Josep Fontana, que en su último libro, La formación de una identidad (Eumo, 2014) narra precisamente esto. Es una permanente impotencia, aunque la oligarquía española y la catalana tiene los mismos intereses. Quien hoy está más en contra del proceso es la Caixa, La Vanguardia y Fomento del Trabajo Nacional, la patronal más catalana que hay. Ese poder secular en Cataluña está abiertamente en contra del proceso. Y lo que no hay que olvidar es que todo el proceso surge de un deseo de democracia.

![5]()

Otra crítica que se puede hacer al independentismo desde la izquierda es que Cataluña ha tenido en España un mercado cautivo del que ha drenado dos millones de trabajadores de las regiones más pobres, y ahora, cuando con la globalización ese mercado se abre y trabajadores baratos no faltan, se cortan amarras.

Me parece preocupante ese argumento, reiterado desde el falangismo. Y me harta. Y más siendo nieto de quien soy. Mis abuelos destripaterrones en Zamora fueron perseguidos y pasaron una posguerra de hambre. ¿Ese mercado «cautivo» es culpa de los catalanes? Que nos expliquen quién impidió la revolución industrial española. ¿Una Cataluña sometida? Categorizar Cataluña entera, confundiéndola con su burguesía, como «culpable» es terrible, sin ningún análisis social de clase.

¿El no desarrollo industrial castellano no será culpa de su oligarquía parasitaria, rentista, funcionarial y cruel? ¿Todo es culpa de los catalanes como enemigo interior? Tuvimos una burguesía catalana, los Samaranch y compañía por ejemplo, que formó parte del franquismo. Fueron los catalanes de Franco. Las derechas se parecen mucho en todas partes y todas usan la bandera para tapar la cartera. Eso es la sopa de ajo, aunque no creo que sea lo que esté pasando ahora. Pero eso son discursos alarmantemente étnicos. Cuando sale Monago y dice a los extremeños de Cataluña que vuelvan a Extremadura, eso es un discurso balcánico. Afortunadamente, eso no penetra en la sociedad catalana, que tiene otros ritmos.

Pero basta ya de confundir Cataluña con CiU. Cataluña es cooperativismo, un montón de izquierdas plurales, es un tejido asociativo. Y también lo que queremos es salir de la dictadura del BCE y de la troika. Me preocupa que con las tensiones políticas en el ámbito de la soberanía siempre se corra el riesgo de retroalimentar posiciones a veces muy retrógradas. Y esto no es un conflicto de catalanes contra españoles, es un debate sobre el poder político, la soberanía y la democracia en el XXI. Tenemos un espejo muy cercano: Escocia. ¿Tan difícil es? Allí el laborismo de apellido británico es quien vota a favor del sí a la independencia y en Edimburgo, la ciudad pija escocesa, sale el no, lo mismo que en Glasgow, la roja británica, sale el sí. ¿Por qué en Sant Ildefons, en Cornellá, hay una participación altísima del sí? Porque lo que nos preocupa es cómo salimos de esta crisis. Para nosotros la soberanía es la palanca al cambio político y social. Sin soberanía, ni políticas de izquierdas ni políticas de derechas. Porque no haríamos política, nos la harían a nosotros.

En algunos países del este que accedieron recientemente a su independencia hay quejas de que al final lo que sucedió es que estaban aún más sometidos a las élites locales con la pérdida del contrapoder federal. ¿Podría ocurrir en Cataluña?

Es verdad. Es un riesgo. Por supuesto. Pero será la decisión de la ciudadanía catalana, aunque nos duela. Porque el acceso a la soberanía política no es garantía de la proclamación del comunismo libertario en Cataluña. Este pueblo podrá decidir su futuro y podrá poner a un impresentable en el Gobierno. Es así. Nosotros no creemos en el independentismo de varita mágica que soluciona todos los problemas. Creo en todo caso que esta sociedad vira hacia la izquierda por nuestra tradición forjada en luchar contra el Estado sin tener un Estado. Gracias a ella tenemos mutuas, cooperativas, hasta corales, dinámicas de autonomía y autoorganización que son nuestro mayor baluarte democrático. Pero nada es para siempre, ni las victorias ni las derrotas. Como decía Espinoza: «estos no son los últimos bárbaros que vendrán». En este caso, los que dejamos atrás. Pero seguirá dependiendo de nosotros.

Del poder central español no sé qué esperar. ¿Qué es la izquierda española? Es Zapatero quien rescata la banca. Nosotros somos una política cultural alternativa. La CUP no piensa tanto en el Palacio de Invierno como en las colectivizaciones del 36. En la sociedad liberal hay tres sectores fundamentales: el mercado, el Estado y la sociedad. Con el mercado es obvio que no se puede contar. Las reglas del capital son el mundo sin reglas del Marqués de Sade. Y al Estado lo tenemos bastante en contra, hoy por hoy. Solo nos queda el tejido social. Nuestra triada, parafraseando a Alba Rico, es ser revolucionarios en lo económico, reformistas en lo institucional y conservadores en lo antropológico. Y esto pasa por ser cooperativistas, municipalistas y feministas. Ese es nuestro programa para los próximos cinco o diez años. Vamos a buscar un zapatismo del sur de Europa. A eso vamos.

Y en mi casa, la Caixa y el Santander no entran. Lo poco que hay está en finanzas éticas, está en COOP’57 y en una caja cooperativa. No verás ni a Endesa ni a Iberdrola, estoy en Som Energía. No verás ni El País, ni ABC ni La Vanguardia aquí. El Diagonal y La Directa. No verás las llaves de un coche, vamos en transporte público. La única lucha por un futuro diferente es el presente y el único territorio liberado del que realmente disponemos es el de nuestra vida cotidiana, y ahí es donde te la juegas cada día. Como decía Howard Zinn, «en cada gesto te la juegas». Seguramente sea bastante estresante [ríe]. Siempre hay contradicciones.

Las consecuencias negativas de la independencia para los españoles, ¿las tienes en cuenta? Podría suponer meter a lo que quede de España en un nuevo atolladero, condenarlo, por ejemplo, a más recortes.

Sí, por supuesto. Hablo con compañeros andaluces de todo esto. Pero tampoco lo veo. No creo que España entre en barrena o que se hunda, también es algo que lo veo como distópico. ¿Lo preguntáis como aspecto económico o político?

Económico, básicamente. Se pondría en duda, por ejemplo, la viabilidad de las pensiones, aunque suene a broma en este contexto después de lo que está haciendo Rajoy con la hucha.

Para nosotros la solidaridad con nuestro entorno es un principio básico. Y por entorno tengo en cuenta también al Magreb o Lampedusa. El nuestro no es un nacionalismo económico, hemos apoyado económicamente ocupaciones del SAT. La solidaridad de clase es imprescindible. Yo les deseo lo mejor, lo mismo que deseo para mi pueblo. Un desarrollo económico basado en criterios de justicia. ¿Si somos conscientes de que nuestra decisión puede afectar negativamente al Estado español?

Y a sus capas más débiles.

Pero eso sería como hacernos responsables de muchas de las cosas que pasan en el mundo. Que nos atañen, siempre somos corresponsables de algún modo, pero nosotros somos las capas débiles catalanas. Solo podemos desearles un proceso similar al nuestro. Pero esa teoría de «la estacada» es tanto como decirnos que debemos renunciar a la libertad política de nuestro pueblo. Amén de que la retención sería entonces puramente economicista y la justificación es simplemente nacionalista. De nacionalismo de Estado. Es el argumento final de siempre: la nación unitaria. Es decir, el nacionalismo español como justificante. Aun así, me niego a disociar libertad de solidaridad.

La libertad política no es para nosotros una balanza fiscal. Y de ahí el bloqueo habitual: el dilema español de si esto es un divorcio o una amputación, es decir, la negación de Cataluña como nación. Es grave. Es inaceptable en el siglo XXI. Pero todavía hay un segundo elemento, algo más dialéctico. Porque al fin y al cabo abre otro debate cerrado con llave; el fiscal y los modelos confederales. Lo fácil y sencillo, aquí y en Dos Hermanas, sería que nadie quisiera pagar el fraude de AVE sin pasajeros, autopistas sin coches y aeropuertos sin aviones. Pero para nosotros la libertad política es algo más, y bastante más hondo, que una simple balanza fiscal. Eudald Carbonell nos define más sabiamente como «interdependentistas»: conciencia global, de país y de clase.

![6]()

¿No te da quebraderos de cabeza lo que sería el reparto del patrimonio, la caja única de las pensiones, la deuda…?

¿El divorcio?

Eso no es una distopía.

Sí, las separaciones no son festivales, precisamente. Pero libres y sin ataduras ya nos querremos más. No hay una conciencia excesiva de culpabilidad. De coresponsabilidad, sí. Y además antagónicamente recíproca: también la percepción mayoritaria es el menosprecio, maltrato y olvido de la realidad catalana por parte del Estado: un millón y medio de pobres, 25 % de paro.

Lo que tenemos más en cuenta es a los pensionistas catalanes, que trasladan preguntas imprescindibles, pero tenemos que sospesar una pregunta clave: ¿qué representa independencia en el siglo XXI en el sur de Europa? ¿Vamos a construir un Estado nación bismarkiano? ¿Un ente decimonónico? No. No es así. La Corte Suprema de Canadá fijó unos términos para la separación. Nosotros trabajamos en eso. En las pensiones o en otros esquemas que tendrán que ser compartidos. La justicia medioambiental no es solo cosa de nuestros treinta y tres mil kilómetros cuadrados.

El proceso tiene una parte, no te diría que de improvisación, pero sí que tiene un ciclo político catalán propio. CiU no se sitúa en el esquema actual de soberanismo hasta 2012. Teníamos la Comisión Nacional para la Transición, a la que luego le cambiaron el nombre porque era CNT [ríe], donde se analizaba cómo es un proceso de recuperación de la soberanía. Es un trabajo serio y riguroso. Está más avanzado en la parte que nosotros no queremos, pero este es un proceso en construcción. No venimos con un libro bajo el brazo y decimos: va a ser esto.

Según las encuestas, la posibilidad de quedar fuera de la UE es lo que más echa para atrás a los catalanes para optar definitivamente por la independencia.

Para nosotros, que pregonamos la salida urgente de esta UE, pues encantados [ríe]. Pero en Europa ha habido cambios de rasante, no visibles pero constatables. ¿Cuál es el eje al que juega Mas? Fundamentalmente, Tel Aviv-Berlín-Washington y ahora es Tel Aviv-Londres-Washington. Nosotros, la CUP, no jugamos a nada. Estamos con los kurdos, los palestinos y los saharauis, esa es nuestra liga. En la UE ahora existe el cinismo habitual, pero el cambio lo hemos visto cuando percibimos que dicen que no van a hacer nada por nosotros, pero tampoco nada en contra. Eso en diplomacia es muchísimo. Hay hasta declaraciones contradictorias. Repiten la doctrina de que hay que respetar la integridad territorial de los Estados miembros, pero luego está la sentencia. Y cito la sentencia, no el caso, del Tribunal Superior de la Haya sobre Kosovo. No estoy comparando un esquema postbélico, pero sí el que establece una nueva legalidad si surge de una irreprochable legitimidad democrática, porque ya sabemos que era un protectorado americano con todo el apoyo de todo el nuevo orden mundial.

Sí que es cierto que tenemos pocos apoyos, pero lo bueno es que tenemos tozudez democrática. El proceso catalán es tan democrático, civil y pacífico, respetuoso, que esa es la única fortaleza que tenemos. Sobre todo en un contexto de Europa donde crecen las xenofobias, los populismos identitarios y las lógicas chovinistas. Cataluña es antagónica a todo eso. Puede haber mínimas expresiones antiguas y añejas que no tienen nada que ver con el sentir más generalizado del movimiento soberanista catalán.

No sé si en el sur de Europa hay un proceso democrático que pida más democracia, de mayor calidad y extensión. Si en Grecia 2,3 millones sobre 10 millones censados votan Syriza son un cambio político impresionante, ¿qué son 2,5 en Cataluña sobre un censo de 5 que le dicen al Constitucional que no tiene autoridad política, moral o jurídica sobre este pueblo?

Isaac Rosa contaba en un artículo en eldiario.es que las mejores mentes de su generación estaban presentándose a primarais en los nuevos partidos, un fenómeno sugerente, pero inquietante, porque a la vez notaba que se enfriaba la calle, que se corría el riesgo de descabezar movimientos sociales ¿Compartes la reflexión?

Lo vivimos con miedo. Hay que ser sinceros. Miedo y un punto de vértigo. Con esperanza de hacerlo bien, pero hay que mirar cómo se hizo hace treinta años, cómo se vació el movimiento vecinal. El transvase fue lógico, porque había que recuperar las instituciones, pero ahora todos tenemos la duda de quién se quedará regando el jardín. Creemos que la clave está en nuestro «franciscanismo rotatorio». También surgirán las tensiones con los nuestros, que se lo pregunten a Evo, y hay una clave: el respeto sagrado a la autonomía de los movimientos sociales.

Pero al final lo que te hace avanzar es la contradicción, y el cambio social siempre se hará desde fuera, no dentro de las instituciones. Un «dentro» sin «fuera» es nada. Pero hasta ahora ¿por qué se prohíben las balas de goma? ¿Porque lo dice la CUP? No. ¿Por qué se prohíbe el fracking? ¿Porque lo dicen la CUP e ICV? No. Nosotros solo vehiculamos las reivindicaciones de los movimientos sociales, del territorio. Somos un altavoz de la lucha organizada fuera. El caballo de Troya. ¿Por qué Cataluña tiene la ley contra la homofobia pionera en Europa? Porque el movimiento LGTB que tenemos en este país es muy sólido. Lo mejor que tenemos son los movimientos sociales.

Hace poco decías «yo dimitiría cada día».

Si estuviese a gusto y todo fuese genial, malo. Ves de cerca la mediocridad del ejercicio del poder y no estás cómodo. El riesgo del poder es su erótica. Séneca lo decía: «¿Quieres conocer a alguien? Dale poder y verás la bestia que lleva dentro».

¿Cuál es tu bestia? ¿Se ha manifestado?

No he hecho cosas que no me agraden, pero sí que me he visto en situaciones que no me gustan. Al final el poder es una relación. Por eso en la CUP apostamos por la rotación y yo me marcho.

¿Te dejas en barbecho?

No, no me voy a tomar un descanso, no. Me voy atrás. A la retaguardia imprescindible. Vuelvo a COOP’57 y me pondré atrás, no donde estaba antes. Vuelvo a La Directa y no me veo redactando como hacía antes, me voy a ir a la sala de máquinas. Sí que descansaré por una cuestión de salud mental, pero mi intención es volver exactamente donde estaba antes y que el paso por el poder no me reporte nada. Ni en términos crematísticos, que eso es obvio, ni en términos de lo que sí que me ha pasado, que son ofertas que ya me han empezado a llegar para estar en tertulias, escribir libros, programas de televisión… A todo digo que no. Todas las invitaciones que llegan las redirijo a la CUP. Si un medio quiere un columnista, que se lo pida a la CUP.

En las radios públicas estos dos años ya nos han dicho «nos falta el tertuliano de CUP para la cuota». Y contestamos: dime de qué tema queréis hablar, si es pobreza enviamos a Manel Mora, si hablamos de pelotas de goma va David, si es el Kurdistán va Quim Arrufat, si es feminismo, Isabel Vallets o Montserrat Vinyets si hay que hablar de Caixa Catalunya. Por ejemplo, esta entrevista la podría dar a finales de año para hacer un balance, porque a partir del 1 de enero yo me apago. Si se acaba mi fase institucional en la CUP, se acaba a todos los efectos.

Me hace gracia cuando me dicen que lo dejo tan pronto ¡si llevo veinticinco años en el tajo! Creo que es sano tener miedo al poder. Siempre hay que sospechar y tener precaución. La dinámica de la CUP es escoger a los más honestos y tratarlos como a los más ladrones. Ya conocéis la frase de Xirinachs, «lucharemos contra el fuerte cuando seamos débiles y contra nosotros mismos cuando seamos fuertes».

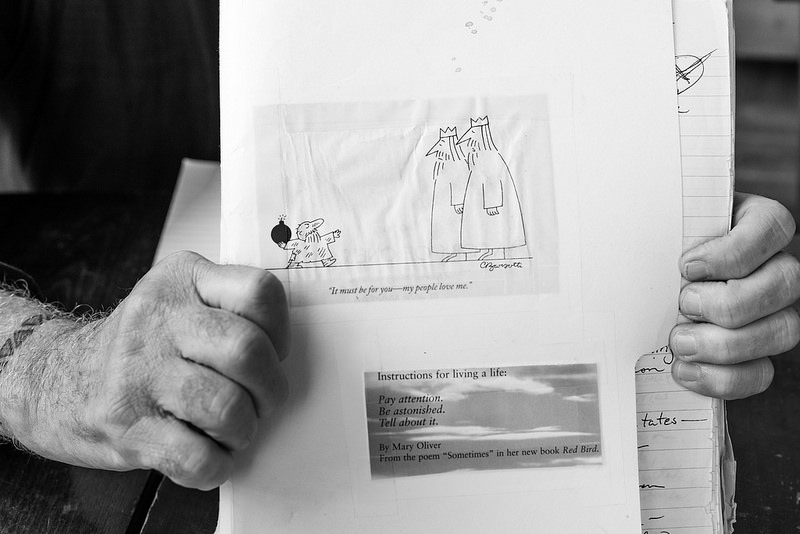

![7]()

¿Te ablandan los elogios? Sobre todo de gente que jamás te hubiera votado.

La política binaria, maniquea, que no sabe de puentes, de entender al otro, a mí me agota. Yo no sé si otro mundo es posible, el que se me hace imposible es este. El problema de los elogios es que no te puedes defender, de la crítica sí. Y aprendes de la crítica. Siempre.

Con el episodio del abrazo también recibiste críticas, especialmente de gente cercana.

El abrazo no se lo di como portavoz, se lo di como persona. Lo reivindico, fue un gesto sincero, humano y honesto. Las críticas desde gente afín, pues ya sabes. Un amigo es lo mismo que un enemigo solo que está al lado [ríe]. Yo de la crítica aprendo. Luego las hay constructivas, gratuitas e infundadas, pero cualquier responsable público en un proyecto compartido como es la CUP está sujeto a las críticas, es la única forma de mejorar, de pulir cosas. De hecho, con lo del abrazo dije que si alguien de nuestro proyecto se había sentido mal, lo sentía. Pero no podía pedir perdón por ser como soy. Y el día que la política me cambie…

En 2012 dijiste que la diferencia entre CiU y la CUP era la que había entre la duquesa de Alba y Diego Cañamero. ¿Te lo imaginas dando un abrazo a la duquesa, que en paz descanse?

Lo que no me imagino es la duquesa poniendo urnas para decidir el futuro de Andalucía, una exigencia que Cañamero lleva pidiendo cuarenta años, como lo pedía la CUP mientras CiU decía que no. Si la duquesa de Alba pusiera urnas para discutir la reforma agraria de Andalucía, donde un 50 % de la tierra está en manos de un 2 %, sí. A Mas yo le reconocí que había hecho frente a un Tribunal Constitucional politizado y controlador. Fueron unos días muy tensos y eso fue un gesto. El valor de ese abrazo no fue que dos amigos se abrazaban, lo cual no debería ser novedad, resulta que lo hacían dos antagonistas políticos. Ahí el valor.

Prefiero el respeto mutuo y esas lógicas mucho más éticas y humanas, que los hipócritas que en público se dicen de todo y luego se van a cenar juntos al restaurante de lujo y niegan en público lo que hacen en privado. Quien no entiende un abrazo es difícil que entienda otras cosas. Hay que recuperar urgentemente a Lévinas: la mirada del otro, la inviolabilidad ética del otro. Os recomiendo La resistència íntima: assaig d’una filosofia de proximitat de la editorial Quaderns Crema.

Sin embargo, durante la preparación de la consulta has admitido que hubo momentos que no fueron del todo transparentes.

Esos fueron momentos de contradicción. Salimos en una rueda de prensa un viernes y fuimos los primeros en pedir perdón por no decir lo que se supone que íbamos a decir. Era a finales de octubre. Dijimos que se iba a hacer, que estábamos en guerra jurídica y que ya diríamos cómo. Fue muy contradictorio para lo que es la CUP, porque no informamos. No nos lo quedamos en secreto Quim y yo, hablamos con el secretariado, pero también lo hicimos así porque tenía fecha de caducidad. Eran diez días. Incluso fue doble contradicción. Nosotros hablamos de desobediencia sin tapujos y la consulta se hizo de tal modo que no hubiera que desobedecer, pero estábamos en minoría. Ese fue uno de los mayores sapos que nos hemos tenido que tragar. Entre otros, porque muchas veces te tienes que callar, morder la lengua, pero ahí ya entramos en el terreno del autocontrol [ríe]. También se me hace contradictorio presidir una comisión de investigación del caso Pujol…

Hombre, verte con una camiseta de «Punk is not dead» presidiendo la comisión contra la corrupción tiene un punto hasta poético.

Como imagen, puede ser. Pero ahí pasan muchas cosas. Muchas más de las que se ven en los cinco minutos de crónica de cada lunes. Nunca me hubiera imaginado presidir esa comisión. Lo relevante es la reflexión que lleva aparejada. Todos los grandes iconos de Cataluña, y del Estado español también, están en el ostracismo. De la Rosa, el empresario modelo, en el ostracismo; Millet, el hombre de la cultura, en el ostracismo; Núñez y Navarro, el hombre de los chaflanes; Pujol… Hay un arrinconamiento y un ostracismo, que según los griegos era la peor condena. Para nosotros, que no creemos en la cárcel, especialmente para los pobres, desde un punto de vista punitivo nos parece bien. Pero es cierto que todo esto se salda con impunidad, porque no hay reparación del daño causado ni garantías de que no se vaya a repetir. Peor que la corrupción hoy es su impunidad. Mira el sistema de cajas catalanas, quince mil millones de agujero. Tres veces los recortes, que desde 2010 son cinco mil.

La riqueza de los diez catalanes más ricos son dieciséis mil millones. Un tercio de la riqueza de los diez catalanes más ricos equivale a todos los recortes. Si eso no es clasismo, feudalismo moderno, una desigualdad lacerante e insultante…. Nuestros nietos nos preguntarán ¿cómo lo permitíais? Desde 2008 hasta este año, diez mil setecientos veinte millones de euros pagados solo en intereses de la deuda. Hay mercados financieros, bancos catalanes, españoles y europeos, que se están haciendo ricos a costa de este país, de la especulación con nuestra deuda. Para mí eso son delitos corporativos de los bancos y los Estados.

Hoy han detenido a Rato, al que enseñaste tu sandalia, en un gesto que quedará en el recuerdo. ¿Te ha causado satisfacción?

Ni pena ni euforia. El tiempo como juez. He pensado muchas cosas. Pero han sido reflexiones colectivas, más que personales. Mi primer pensamiento ha sido para el 15MpaRato. Ahora creo que me he quedado corto, contra Rato no hacía falta un zapato, sino una zapatería entera. Siempre trabajamos en la epidermis de lo que conocemos, pero ya sabes, piensa mal, o como decía mi madre, piensa más, y acertarás.

Sabíamos que era el impulsor de la burbuja inmobiliaria en el 96, que fue uno de los ministros que votó a favor de la guerra en el Congreso de los diputados, que ha generado ciento cincuenta mil víctimas inocentes. Que fue director del FMI que ha torturado y extorsionado a medio mundo. Lo de gánster era ajustado a derecho ¿no? Luego vinieron las tarjetas, eso de tomarse copas a las tres del mediodía por tres mil euros que todos sabemos a qué equivale, aunque no me voy a meter en la vida íntima de las personas. Al final con Rato tengo una sensación ambivalente. Cuando lo he leído, me han llamado, y he dicho: joder, el tiempo es el juez más severo. Ojalá siga poniendo a cada uno en su sitio. Pero luego me han venido preguntas: ¿Por qué ahora? ¿Por qué Montoro? ¿Es una demolición controlada?

Pero en resumen, me ratifico: la mafia es la fase superior de gestión del capitalismo. Eso lo sabíamos entonces y lo sabemos ahora. Hay una frase preciosa de Gregorio Morán: «la mafia ha aprendido del Estado todo lo que el Estado creía que había aprendido de la mafia». El capitalismo es una máquina de trinchar límites, ecológicos, morales y sociales. Veremos con Rato, esto es un poco como Al Capone, al final por un fraude fiscal. Pero hay que ver el patrón de conducta, Rato no era el único. La cantidad defraudada es muy parecida a la de los Pujol. Veremos si surge el mismo escándalo. Con los Pujol, cuando vienen a la comisión, van pensando «¿por qué a nosotros, si lo hace todo el mundo?». Ayer también condenaron a Emili Cuatrecasas, el abogado catalán más prestigioso que te puedas imaginar, unionista por cierto. Pues tres millones y medio de fraude fiscal. Los Carceller, de cervezas Damm, quinientos millones de fraude. Montserrat Caballé, los Godia, los Carulla de Agroalimen. Es un patrón de conducta. En Andorra hay veinticuatro mil cuentas de españoles. Y en Suiza, ochenta mil de origen español [días después aparece la noticia de que Suiza guarda «al menos veinte mil millones de dinero español; NdR] Hasta la NASA ha dicho que a este modelo de civilización tal y como lo conocemos le quedan de diez a veinte años, fruto de la cultura de la avaricia y la codicia. Esto recuerda más al final del Imperio romano que a la Revolución Francesa.

![8]()

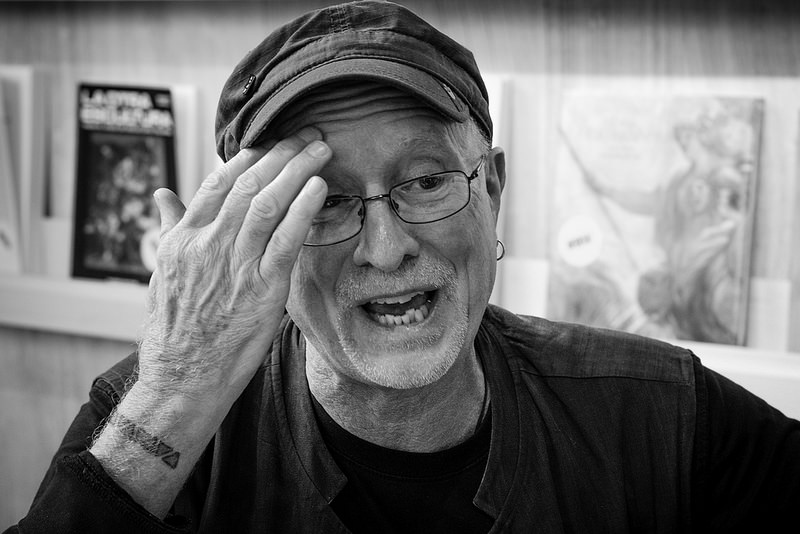

Fotografía: Alberto Gamazo

La entrada David Fernández: «La CUP estamos con los kurdos, los palestinos y los saharauis, esa es nuestra liga» aparece primero en Jot Down Cultural Magazine.