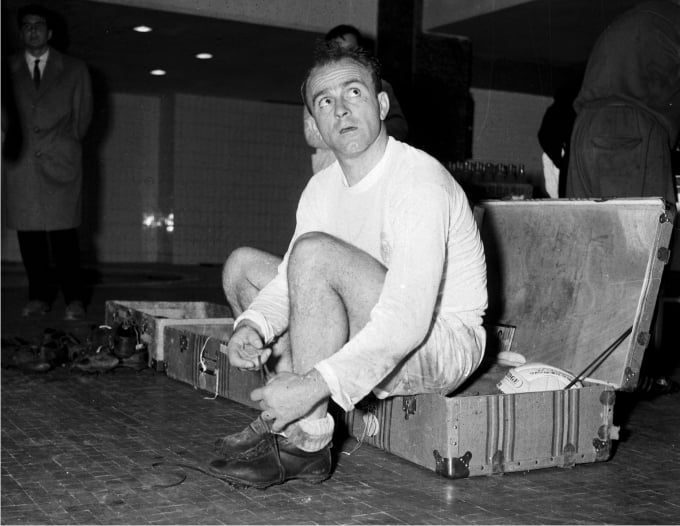

Miguel Jones, aquel bilbaíno nacido en Malabo que deslumbró en el Atlético de Madrid en los sesenta, no debutó con la selección española aunque estuvo convocado y llegó a calentar en la banda en un partido contra Rumanía. Solo se puso la roja para un encuentro benéfico organizado por Carmen Polo. Después llegó Donato Gama da Silva, natural de Rio de Janeiro, que accedió a la doble nacionalidad y fue el primer negro que jugó con la selección española. Y finalmente llegó Vicente Engonga. Nacido en Barcelona, criado en Cantabria, con la parrilla de TVE de los setenta aprendida de carrerilla. Su caso, el de un español hijo de inmigrantes, no tendrá nada de particular en pocos años, cuando la primera generación de hijos de los trabajadores de todo el mundo que vinieron a enriquecer nuestro país a partir de los noventa estén en todas las categorías del deporte español. Pero además de eso, Engonga fue un centrocampista duro y trabajador, ese tipo de jugador que se puso de moda en el apogeo de los Vieira y Makeleles, que formó parte de combinados históricos para el buen conocedor de este deporte, como el Celta de Rojo y los Valencia y Mallorca de Luis Aragonés.

¿Cuál es la historia de tu familia?

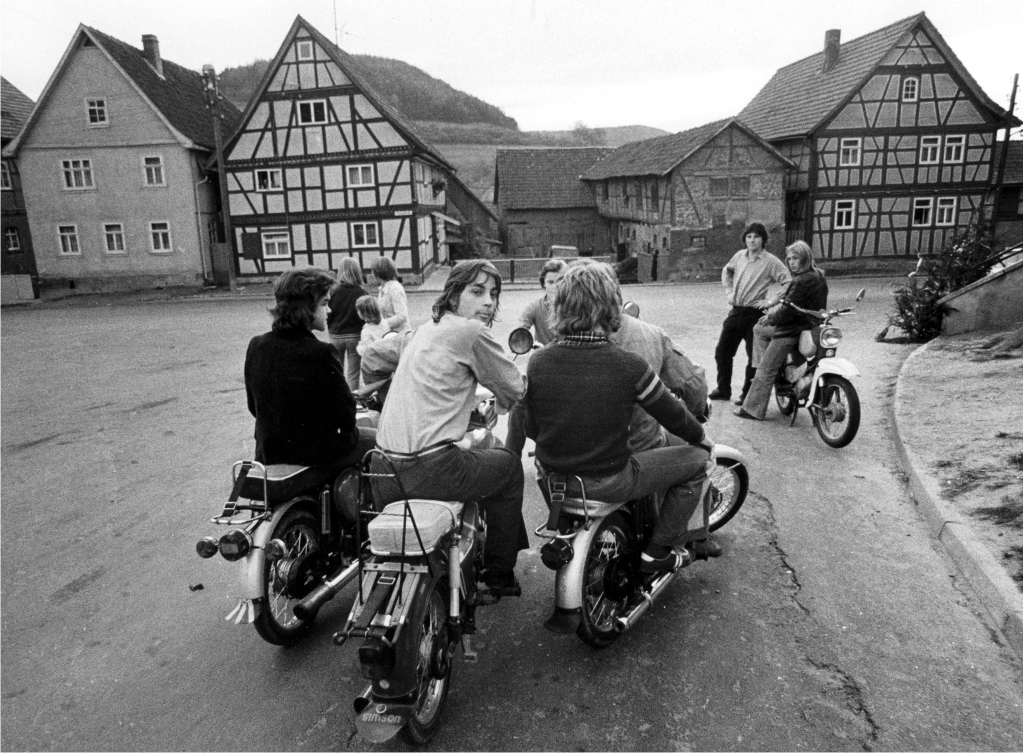

Mi padre, que yo sepa y por lo que me dice la gente, fue el primer negro que pisó Cantabria en el año 58. Imagínate el shock que fue para los españoles de los cincuenta. Yo ya soy de otra época, pero a mi padre le tocaba la gente para ver si estaba pintado. Cosas que ahora no se entienden, pero él siempre se lo tomó por el lado bueno. Aunque al principio pueda parecer que te agobia la gente, si eres un poco listo puedes sacar provecho. Por eso hizo muchos amigos.

Mi padre vino a España porque jugaba bien al fútbol y en la zona de Micomeseng, en Guinea, de donde él es, había mucho cántabro. Un señor que se apellidaba Varillas se lo trajo a España. Después vino la dictadura de Macías y no pudo volver a Guinea, a su país, hasta el año 2000. Cuarenta años sin poder regresar a su tierra. No vio morir a su padre ni pudo ver a su hermano ni a su madre durante todos esos años.

¿Cómo fue tu infancia?

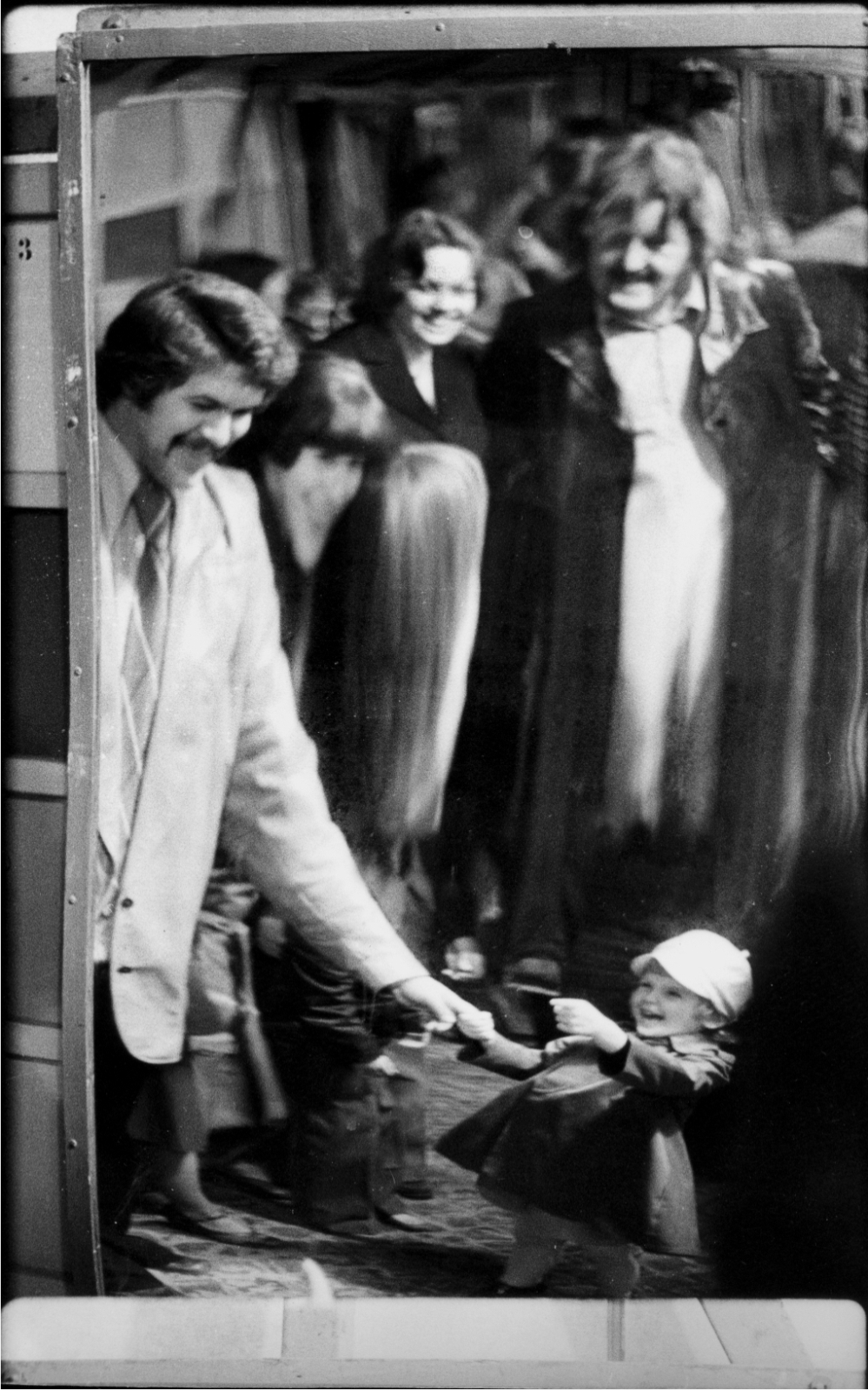

Nací en 1965, en la España de Franco. Me recuerdo siempre de chiquitito con una pelota entre los pies. Con entre uno y cero juguetes porque mis padres no tenían capacidad económica para comprarme nada. Siempre me decían que todo costaba mucho. Pero no dinero, sino que conseguir cualquier cosa costaba mucho trabajo, y luego he comprobado que es cierto. Pero recuerdo una infancia muy alegre porque tuve tres hermanos y siempre he estado rodeado de alegría, de peleas, de juegos. Con diez años tenía un amigo que era hijo único y yo pensaba que eso era una lástima. El tío tenía el Scalextric, el fuerte apache de los Playmóbil, en Navidad un montón de regalos, lo tenía todo porque era él solo, pero siempre tenía que llamar a alguien para jugar. Nosotros cuatro, con un balón y dos canicas, nos arreglábamos. Me considero muy afortunado.

Has dicho en alguna ocasión que tus padres te repetían que eran «pobres pero honrados».

Siempre. Es la frase que más he escuchado en boca de mi madre. Y, con la edad que tengo, es de las primeras cosas que miro. Uno de los problemas que hay hoy en día en la sociedad en general es que la gente no es honrada. No quiero decir que todo el mundo robe, pero a la hora de dar la palabra, de darle la mano a alguien, ya no vale nada. Yo vengo de una época en la que dar la mano valía mucho, más que una firma, y ser honrado lo era todo.

¿Cómo llega el fútbol a tu vida?

Mi primer recuerdo de fútbol, aparte de los cromos —que no eran como los de ahora, sino que tenías que comprarte pegamento, aunque la clara de huevo pega muy bien— es mi padre y el As, que en aquella época era el periódico del Atlético de Madrid. Mi padre era muy del Atlético. Nos hablaba de fútbol y desde muy chiquititos nos llevaba a ver partidos de Tercera, a la Gimnástica de Torrelavega o al Barreda; él delante por la calle y nosotros detrás como si fuésemos patitos.

Mi padre me inculcó sobre todo el querer ganar. La mayor rabia que he sentido en la vida fue un día de chiquitajo, con diez u once años, jugando una final de futbito. Recuerdo un gol en contra, mirar a mi padre, que era la primera vez que venía a verme jugar, y verle riéndose. No veas qué rabia sentí, te lo juro. Es algo que he recordado muchas veces cuando las cosas me han ido medio mal o medio bien: que empiece una final, te metan un gol y tu padre se ría de ti en lugar de darte ánimos.

Entonces el fútbol no era tan mediático. Cuando tenía cuatro años no tenía televisión, escuchaba la radio. Y de mayor, cuando la tuve, a la hora del partido había una película. Estaba la 1 y el UHF, nada más, y mi madre no quería ver fútbol. Cuando llegué a Primera se lo dije: todo lo que me has hecho sufrir no dejándome ver el fútbol y ahora que salgo yo sí lo quieres poner. Cuando era pequeño el fútbol era más de vivirlo, el día a día, leer el Marca y el As como mucho. Mi primer recuerdo en televisión es la final del Atlético de Madrid y el Bayern de Munich.

¿Quiénes fueron tus ídolos?

Me gustaba mucho Paco Gento, yo creo que porque era de Cantabria. No sabía cómo jugaba, pero oías hablar de él como de una leyenda. Cuando tuve un poco más de conocimiento, Cruyff. Y me gustaba muchísimo Leivinha, que jugaba en el Atlético de Madrid. Cuando era infantil mis compañeros me llamaban Pitinho, por un jugador que había en el Sevilla. Y con dieciséis o dieciocho, cuando buscas a alguno que te gusta de verdad, fui bastante de Ruud Gullit.

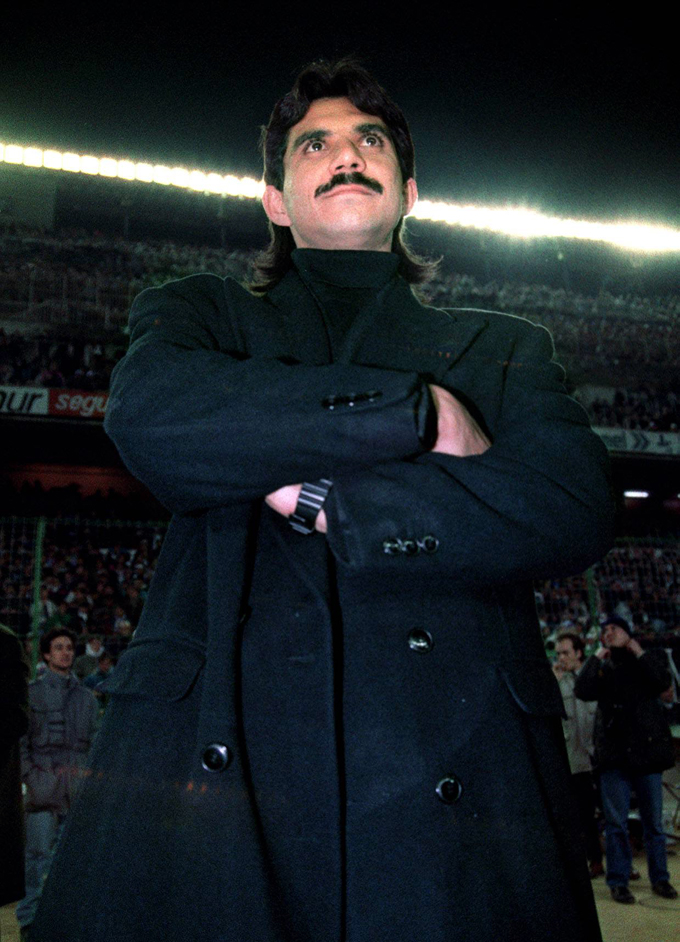

Al que le copiaste un poco el look.

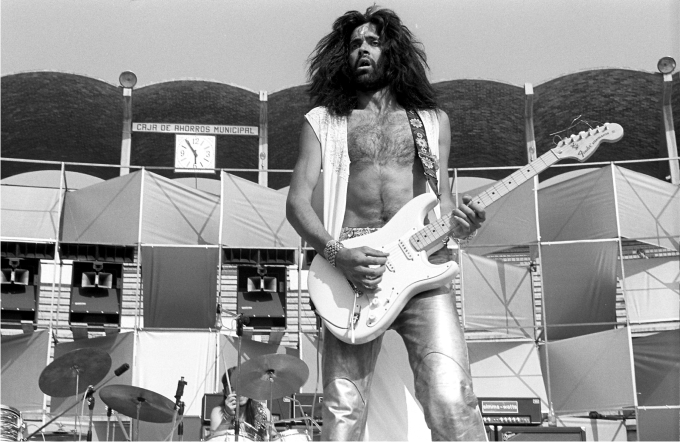

No, un poco no. Le copié entero. El tío medía 1,88 y yo pensaba: tengo que llegar a 1,88, tengo que llegar a 1,88… Era negro, alto, con melena. Me dejé la melena por Gullit. Es verdad. Para mí era un futbolista supercompleto porque le vi jugar de delantero centro, de medio, de libre. Recuerdo un partido contra España en Sevilla después de Mundial 82 que ganaron 1-2 y él jugaba de libre. Me gustaba muchísimo. Los amigos del barrio eran más de Van Basten, de Rummenigge, tenía un amigo para el que Pierre Littbarski era dios. Pero a mí me gustaba Gullit. No sé si porque era negro, pero me identificaba bastante con él. Así que en cuanto pude, en cuanto mi madre me dio un poco de libertad, me dejé crecer el pelo como él.

Pero en un principio ibas para electricista.

Sí, pero no acabé porque no quise. Hay una época en la que puedes pensar que no acabas por el profesor o porque no puedes, pero en el fondo cualquier persona puede compaginar fútbol y estudios. Si no lo hace es porque no quiere y más en esta época, que hay más facilidades para estudiar que antes. Yo era bastante inteligente, podía sacar cincos o seises solo yendo a clase, pero al final abandoné la FP por dejadez.

¿Por qué fuiste a FP y no a la universidad si se te daba bien estudiar?

Antiguamente hacías EGB hasta octavo y luego los directores le recomendaban a tus padres que fueras al instituto o a FP. Te ponían «Nota media: 6,5. Se recomienda que el alumno estudie FP». Y mis padres que eran muy correctos hicieron caso al director del colegio y dijeron: a FP.

¿Te pareció justo?

No sé. Tienes trece años, el director dice FP y tus padres te llevan a FP. Entré, miré lo que había, Electrónica, Electricidad, Delineante, Automoción, y elegí electricidad. Un «chispas» más. Me gustaba, pero tampoco le puse mucho interés. Luego cuando dejé de jugar, en 2003, me apunté a la UNED para sacar el acceso a la universidad para mayores de veinticinco años y me lo saqué con notable de media. Así que tonto no soy.

Tu hermano, que falleció el pasado año, era albañil, dijiste que él era un verdadero héroe, y no los futbolistas.

Para mí sí, y se lo dije varias veces. Cuando pasa el tiempo y te das cuenta de las situaciones que has vivido, ves que has tenido la suerte de crecer en una familia pobre, muy honrada y con cuatro hermanos. Porque siendo yo cabeza de familia, tuve dos hermanos que se sacrificaron mucho por mí. Cuando mi padre se quedó en paro yo estaba en primero de FP, tenía catorce o quince años. Pues como yo era el mayor, tendría que haber sido yo quien se fuera a trabajar, el que tenía que sacar pecho por la familia, pero mi hermano Rafa dijo que lo iba a hacer él. Mi hermano Julio estudió un año y al siguiente también se puso a trabajar. Si no fuera por eso a lo mejor yo no habría podido ser futbolista, habría tenido que dejar los estudios y haberme dedicado a ser albañil, pensar más en poner ladrillos que en otra cosa. Mi madre era ama de casa de toda la vida, había que sacar dinero y mientras que yo, con quince, dieciséis o diecisiete años no aportaba nada a casa, mis hermanos traían un sueldo de peones que sustituía un poco al de mi padre. Luego, cuando ya tuve la capacidad de ayudar a mi familia, la he ayudado, pero para poder llegar a eso se sacrificaron mucho mi hermano Rafa y mi hermano Julio. Si no fuera por ellos yo no estaría aquí ahora hablando contigo.

Rechazasteis tú y tus hermanos a la selección guineana.

Estando yo en el Sporting Mahonés en 1986 llegó una carta diciendo que nos querían convocar a los cuatro. En aquella época no podías ocupar plaza de extranjero en Tercera División, solo podías ocupar en Segunda B si te había fichado un club de Segunda que había descendido. Yo no pensaba que iba a llegar mucho más lejos que de Tercera o Segunda B, así que si me iba seleccionado ¿por quién fichaba luego? Hablé con mis hermanos y ninguno queríamos ir. No pensábamos que fuésemos a ser algún día futbolistas famosos. Jugábamos y ya. Piensa que cuando me llega esa carta, los jugadores de mi edad, como Martín Vázquez o Sanchís, estaban ya en el Real Madrid. O Fonseca en el Valladolid. Yo con veinte estaba en el Mahonés.

¿Y eso de que se perdió el dinero que os mandaron para viajar?

Salió a posteriori. Yo creo que algún listo dijo que sí que íbamos, mandaron la pasta y se la quedó. A mí particularmente me llegó cero.

Te chupaste en Ferrol una mili ochentera.

Hice cuarenta días en Cartagena en infantería de marina. En Madrid hice el curso de policía naval en Arturo Soria y luego un año en Ferrol. Creo que a muchos niños de hoy en día de diecioocho años les haría mucha falta hacer la mili para que vieran lo que es obedecer, ya que no obedecen a sus padres. Pasarse un año sabiendo qué es la disciplina.

Al llegar a Ferrol un teniente formó a todos y dijo que el primero que tuviera algún problema conmigo se las iba a ver con él. Lo primero que pensé fue: «Adiós, ahora sí que voy a tener problemas». Fue todo sin comerlo ni beberlo. Pero no pasó nada. Hubo momentos complicados, a fin de cuentas estás fuera de casa con diecinueve años, pero a través del deporte —jugué en un equipo de Segunda Regional, el O Val— lo enfoqué bien. También había un equipo de fútbol en el cuartel, luego una selección de Marina Norte, y además un equipo de baloncesto. Yo jugaba en todas partes. Para mí eso era vida, así que como comprenderás no tengo mal recuerdo.

¿Los militares no eran duros con los reclutas?

Los militares son militares. Es todo una cuestión de disciplina. Pasa como tú en tu casa con tus hijos, que te impones porque los hijos no pueden mandar en una casa. Y si eres un soldado y tienes a un sargento, tienes que obedecerle. Desde que muere Franco en 1975 a 1986, que es cuando hago la mili, van once años, y en esos once años en España cambió todo. Incluso se legalizó el Partido Comunista, gobernó el PSOE, cosas que once años atrás eran impensables. No te las creías. Entonces, en el ejército, para ser sargento primero no han de pasar dos años, ni cuatro, es toda una vida y ya estaban bastante quemados. Además, tenían la mentalidad de gente de entre cincuenta y sesenta años, venían de los años sesenta. Eran personas que primero de todo te venían con el palo, porque eran militares, pero era lo lógico. No sé cómo son los tenientes de hoy en día, pero un teniente de mi edad, cuarenta y ocho años, no es como un teniente de cuarenta y ocho años de 1985.

En aquella época ya podías pedir no hacer la mili, pero si lo hacías casi te echaban de tu pueblo. «¿Cómo no vas a hacer la mili? ¡No quieres a España!». Era una cosa de locos. Tus padres te echaban de casa si no querías ir. Y no estamos hablando de una cosa tan lejana, es hace treinta años. Hoy en día tenemos capacidad para discutirlo todo, pero en aquella época no se discutía prácticamente nada. Llegabas a tu casa, te daban una carta y te ibas a Cartagena al día siguiente.

Pero luego cuando he sido entrenador de categorías inferiores del Mallorca he pensado que si muchos de esos críos se pasasen un añito en la mili y volvieran seríamos campeones del mundo cinco veces seguidas.

Y después de la mili, a la Segunda B de los años ochenta con el Sporting Mahonés

Tuve problemas para fichar por ellos. Había un problema de retenciones de fichas y el presidente de la Gimnástica no era muy buena persona precisamente. Mi padre estuvo viajando cada día en tren, que no tenía coche, a la Federación Cántabra para ver si me daban permiso para jugar en Mahón. Al final todo fue bien y de ahí no puedo tener mejores recuerdos. Es donde maduré de verdad. El fútbol de Segunda B en aquellos años era muy complicado, complicadísimo. En los cinco años que estuve jugué contra «Chapi» Ferrer, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Carles Busquets, Onésimo, Molina… muchos de los que luego llegaron.

Segunda B era muy física. Guardiola, por ejemplo, había debutado ya con el primer equipo, pero cuando jugaba en Segunda B lo pasaba muy mal. Porque el Mini Estadi está muy bien, pero intenta jugar en Mahón con el Barça B. Así aprendes lo que es el fútbol. A los chavales a los que entreno les digo muchas veces que la diferencia entre un juvenil y un futbolista que ha estado jugando con mayores es que en un balón dividido el juvenil mira para arriba y el veterano a los lados, de modo que cuando el juvenil se quiere dar cuenta ya tiene un ojo morado. El veterano gana el balón sin mirarlo. Es una manera dura de aprender, pero…

Cuando se habla de cantera, ves a futbolistas que han entrado en un club bueno con once años y a los veinte cuando llegan al filial todavía no han aprendido de verdad qué es el fútbol. Has jugado contra gente veterana, pero todos tus compañeros son de tu edad. Si luego de repente te ceden y entras a un vestuario donde hay uno de treinta y cuatro años al que tienes que quitarle el puesto, que si se queda sin jugar no va a poderle dar pan a sus hijos, ahí se ve si eres futbolista o no. Siempre has estado jiji-jaja con tus colegas y pasas a una situación en la que hay gente que depende de que no la cagues en un pase y haya un contraataque para cobrar mil euros. Muchos de los que fracasan es por eso.

Cuando te ceden es cuando empieza el fútbol. Cuando oigo hablar de montar una liga solo para filiales creo que no es bueno porque se aprende de verdad cuando sales de tu hábitat. Estar en un filial es muy bonito, pero luego te vas a Vigo como Rafinha y ahí se ve si eres futbolista de verdad o no, si tienes capacidad mental para soportar la competición o no.

Cuando estabas en Segunda B pasaste del Real Madrid.

Cierto. Creo que debo ser de las únicas personas que le han dicho al difunto señor Malbo que no iba al Madrid. Yo no sabía quién era, me enteré años después. La gente a veces me decía «¿Le has dicho a Malbo que no?». Sí, ¿qué problema hay?

Me llamaron y me querían hacer una prueba para el Madrid Castilla. Yo estaba de vacaciones y les pregunté tres veces si me querían o no me querían. No me importaba si era el Madrid o lo que fuera, quería saber si me querían o no. Llevaba una semana en mi barrio, estaba bien, no me iba a ir a hacer una prueba.

Diste el salto a primera fichado por el Valladolid de Pacho Maturana, el recordado Valladolid de los colombianos.

Valladolid me costó un poco al principio. Salía todos los días de mi casa, me encontraba al vecino, le decía «buenos días» y él «msñññ». Luego iba al quiosco y la señora me decía «¿Qué desea?» Y yo «El Marca y el Norte de Castilla». Todos los días. Iba cada día y todos me preguntaba «¿Qué desea?» Joder, ¿no veía que todas las mañanas me llevaba lo mismo? Y el vecino sin saludar. Yo, un negro con melenas, quería gritarle a la gente «¡Un poco de educación, por favor!». Luego fui conociendo a gente maravillosa, y los compañeros hicimos quinta y quedábamos para beber calimocho y hablar de novias. Pero…

Y en lo futbolístico, sin querer menospreciar a todos los entrenadores que tuve hasta que llegué a Valladolid, Maturana para mí fue el primer entrenador de verdad. Fue la primera vez que entendí lo mucho que cuenta un entrenador en un equipo. Y no solo él, también Diego Barragán, su preparador físico, que era un monstruo.

Era un buen equipo, con Higuita, Caminero, Santi Cuesta, que había jugado en la selección sub19, Fonseca, Onésimo, Valderrama, pero el club arrastraba problemas económicos desde antes de llegar yo y se hablaba de que el objetivo era clasificarse para la UEFA. La cosa empezó mal. Nunca se me olvidará Maturana, en la cuarta o quinta jornada, entrando al vestuario en un partido que íbamos perdiendo en Zorrilla 0-1. Pensaba que nos iba a caer una bronca que se iba a acabar el mundo, como ocurría en Segunda B, y Maturana entró con semblante serio, pero tranquilo, y dijo que dejáramos de preocuparnos, que jugáramos al fútbol, que fuéramos nosotros mismos y que si perdíamos, al día siguiente iba a salir el sol igual. Con veinticinco años, era la primera vez en mi carrera que no me pegaban una bronca por ir perdiendo.

Maturana era un tío metódico, creía mucho en las ideas. Cuando tirabas un balón a veinticinco metros te preguntaba qué hacías. Hoy en día el tikitaka está muy de moda, pero en aquella época… recuerdo que durante toda la temporada me decía: «Usted désela a Carlos [Valderrama], usted se la da y él la devuelve, es como una pared, no se preocupe, désela». Y yo a veces le decía que no podía ser, que tenía a dos encima, no me entraba en la cabeza que se le pudiera dar el balón a un tío que no está solo. Él me la pedía, veía que tenía a dos encima y decía «¡que estoy solo, que estoy solo!». Para él tener cinco alrededor era estar solo. Luego cuando vas creciendo y viendo la calidad de la gente lo entiendes. Tú le tiras una pelota a Xavi o a Messi cuando están rodeados de seis y están solos.

Fabio Capello iba a Zorrilla cuando entrenabais a tomar notas de los entrenamientos de Maturana.

Lo leí. Yo no lo conocí ni lo vi, pero recuerdo una nota del Norte de Castilla en su día. Maturana era muy famoso, ese verano estuvo a punto de ir al Madrid, luego no sé si se arrepintió Mendoza. Por eso ese año cada diez o quince días aparecía gente con una libreta. Pero yo era futbolista, no me preocupaba de mucho más que de correr.

En el Bernabéu, Míchel le toca los testículos a Valderrama ostensiblemente.

Fue mi segundo partido en primera división. La primera jornada fue contra el Sporting, perdimos por un gol de falta que pasó por debajo de la barrera. Le echaron la culpa a Higuita, pero fue de la barrera. Ya desde el primer día le echaron la culpa de todo. Moría uno en Australia y le echaban la culpa a él. Y ese partido en Madrid fue el debut de Prosinecki en el Bernabeu. Estaban Hagi, Gordillo salió en la segunda parte, Villarroya fue titular. Y lo que más recuerdo fue el trato del árbitro. Nosotros éramos el 8 o el 10, «7 cállese, 5 saque». Y ellos eran «Emilio, venga», «Míchel, vamos». Para mí fue como un shock.

Y lo de Míchel con Valderrama en el campo no lo vi. Recuerdo a Carlos comentarlo en el vestuario diciendo: «Este huevón me ha tocado, no sé que quería». Yo le pregunté que le había dicho, y él: «Pues ¿quieres más? ¿quieres más?». Una circunstancia que al final fue fea porque luego a Míchel le dijeron cosas en todos los campos de España.

De ese Madrid me gustaba mucho Hagi, Prosinecki no tanto. Mi debilidad era Butragueño. Le tenía no idolatrado, pero para mí era especial. Siempre he admirado a los futbolistas leales, no sé si es la palabra, los que aguantan. Y Butragueño era de esos que le hacías una falta y te daba pena. Te miraba con una cara… y nunca discutía. A estos futbolistas siempre prefieres agarrarles que darles una patada. Hay otros que no, que sin tocarles ya se tiran y piensas que en la siguiente le vas a dar pero bien. El Buitre era como Zidane después, chocabas y nunca te decían nada. Aceptaban su rol. Eran nobles. Hacerle falta a Butragueño era como pegarle a un niño, me sabía mal, en serio.

Además aquel día salí en el Bernabéu espídico, por mucho que quisiera estar tranquilo no podía. A los diez minutos ya le había hecho tres faltas a Prosinecki. Veía algo blanco y como los toros al rojo, iba. Pensaba que nos podían meter cinco, pero lo íbamos a dar todo. Al final fue igualado, pero el Valladolid de aquel año jugaba bien y no ganaba nada. Así nos fuimos a Segunda.

¿Cómo era el clan colombiano?

De las mejores personas que he conocido en mi vida en un vestuario. Mira, un día un compañero le dijo a René Higuita, que tenía una cadena de plata en el cuello de estas gordas, qué collar más bonito llevas. Y René se dio la vuelta, le dijo ¿te gusta? Y se la regaló. Así. Era gente increíble.

Maturana tuvo que alinearlos solo fuera de casa para que el público no se los comiera.

Les echaron la culpa de todo. Siempre decían que Valderrama jugaba mal, que Leonel Álvarez solo sabía correr e Higuita tenía la culpa de todos los goles aunque fueran por la escuadra. Se vició mucho el ambiente. Fue una lástima. Se marcharon en febrero, tenían firmado que cada mes les tenían que pagar un millón y cuando se fueron les debían toda la ficha. No les habían pagado nada. Y no se quejaron.

Estaba el joven Caminero.

Jugaba de central, estaba bastante desaprovechado. En la cantera del Madrid había jugado de extremo. Tenía muchísima técnica. Onésimo siempre le llamaba «Estrellita», ese era su apodo. En aquellos tiempos era el que más vendía del equipo. A mí me intentó ayudar bastante.

Goyo Fonseca metió todos los goles que le dio la gana aquel año.

Era un rematador espectacular, pero le faltó constancia. Diego Tristán me recordó luego mucho a él. Eran futbolistas para estar diez años en la selección y triunfaron muy poco. No sé si por mentalidad, eran de los que no daban el cien por cien en los entrenamientos. Naces como naces. No puedes cambiar a Ronaldinho, ni a Ronaldo ni a Fonseca.

Qué recuerdas de otros rivales, del Barcelona de Laudup y compañía, por ejemplo.

El Barça ganó la Copa de Europa un miércoles y se fueron de fiesta el jueves y el viernes. Yo veía el Marca esa semana y estaban todos los días de celebración. Pues llegaron el domingo, jugaron con nosotros y nos metieron seis. Ese día, por cierto, debutó César Sánchez. En el último partido ganamos 1-0 al Sevilla, pero bajamos a segunda. Fue uno de los peores recuerdos que tengo de mi carrera porque encima lesioné a Ramón. Era una jugada en la que ni siquiera me tiré al suelo, le di en la rodilla con la rodilla y le rompí el cruzado. Él había firmado con el Deportivo al año siguiente, con Lendoiro, y nunca volvió a ser el mismo. Le fastidié la carrera. Siempre que lo recuerdo me da coraje. Recuerdo a Manolo Jiménez en el descanso gritándome que había hundido a su amigo. Yo solo decía que no le había tocado. Con el tiempo, cuando ves que no se recupera… creo que fue lo peor que he vivido en el fútbol. Hasta me cuesta contarlo ahora. Tampoco he podido hablar nunca de esto con él, no sé si por falta de valor por mi parte, pero me sabe fatal. Pero aquel año fue un cúmulo de experiencias. Tampoco se me olvida la impresión de ver a Schuster, que en televisión parecía un tío de metro setenta y cuando lo ves en el campo delante de ti empiezas a levantar la cabeza y ves que es más grande que tú. El campo más bonito en el que jugué fue el Sadar, en Pamplona, cuando estaba Jan Urban. También criticaba mucho a los futbolistas cuando los veía por la tele y cuando luego los tenía delante y veía el nivel que tenían me quedaba de piedra.

Pasaste al Celta balcánico.

Gudelj, Ratkovic, Juric, Bursac, Andrijasevic… cada uno de una nacionalidad, pero eran todos superamigos. A Ratkovic lo habían sacado en febrero o marzo de Yugoslavia porque lo iban a reclutar para ir a la guerra. Y luego la mujer de uno era serbia, la de otro croata. Era una mezcla alucinante, pero los veías a todos juntos con sus mujeres y no te podías creer que sus países estuvieran en guerra en ese momento. Recuerdo que Ratkovic cada día intentaba aprender tres palabras nuevas de castellano. Viajábamos en el bus e iba con el diccionario. Aprendía «tenedor» y luego en la cena estaba «¡tenedor, tenedor!» (risas) Luego Gudelj lleva treinta años en Vigo y todavía no habla castellano, es como Robinson.

El ambiente que viví en Valladolid no fue malo, pero cuando llegué a Vigo era una banda de amigos. Como una familia. Vicente, el capitán, «el Flaco» Gil, Atilano… era como abrir las puertas de una casa y que te recibiera tu padre. Llegamos Alejo, Oliete, Patxi Salinas, Tito Vilanova, Rafa Berges, que estuvo en la quinta del Cobi, que era el apodo de Amavisca en el Valladolid, por cierto, y se mosqueaba mucho.

¿Qué tal Tito Vilanova?

Al principio llegó solo y compartimos mucho, luego ya vino su mujer. Casi siempre le recogía en coche y mi relación con él fue buenísima. Me sentí como su hermano mayor. Recuerdo que era un futbolista con mucha calidad y que trabajaba mucho, pero Chechu Rojo nunca llegó a confiar en él. Jugamos mucho Vicente y yo y a Vicente era imposible quitarle porque era una máquina de correr, trabajar y jugar y yo lo hice bien ese año. Tito jugaba cuando no salía yo. Igual le cerramos un poco el paso. Pero le recuerdo como un futbolista muy implicado. Cuando tienes detrás a gente como Tito Vilanova que te pueden quitar el puesto, y cada día le ves trabajar sin bajar el ritmo, no te permites bajar el pistón. A mí Tito me hizo mejor futbolista. Esa es la importancia de que en una plantilla todos estén motivados, porque si el suplente baja el ritmo, el titular se relaja.

Primer partido de liga contra el Superdepor.

Nos ganaron en Riazor. Jugamos Tito y yo. Creo que en el Dépor el que más me gustaba era Mauro Silva, siempre he tenido debilidad por los medios centros. Ese equipo estaba muy bien montado, desde Ribera, Voro y los que tenía atrás, luego Fran, Aldana. Se decía que eran retales de otros equipos, pero los veías correr y trabajar y… el único que no corría era Bebeto, pero tenía al lado a Claudio que no veas cómo peleaba. Era un equipo con todas las letras. Además, Paco Liaño, que le tirabas cinco y te paraba cuatro.

También jugaste con el Maradona del Sevilla de Bilardo.

Nos echó Díaz Vega, qué buen árbitro (risas), a tres o cuatro. A los tres yugoslavos y a mí. La verdad es que fue un partido complicado, bronco. No por culpa del Sevilla de Bilardo, sino porque éramos dos equipos fuertes, duros de pelar. Aunque los jugadores del Celta nos sentimos ninguneados por el árbitro. Y Maradona me pareció un muy buen futbolista, no hizo un partido de estos que ves por la tele y suspiras, pero es que era un tío que caminando hacía lo que yo corriendo diez kilómetros. Le veías y decías: si es que da igual.

Y Simeone.

Siempre me gustó jugar contra él. Tíos aparte de buenos, fuertes, que no te vuelven la cara, que no van de mentira, que no te van a dar una colleja cuando te descuides. Una vez no sé qué pasó que le dio a alguien, le fui a protestar y cuando me vio llegar, me puso la mano delante y me dijo textualmente: «Si venís a inflar las bolas, hasete humo». Me quedé así, callado. Dije un exabrupto, giré y me fui pensando ¿qué me ha dicho? Me quedé como si me hubiera hablado en inglés o algo así. Yo esperaba insultos y me encontré eso, me rompió.

El Redondo del Tenerife.

Me gustaba muchísimo, es de los mejores que han pasado por España. Y para mí fue muchísimo mejor futbolista el Redondo del Tenerife que el del Madrid, pero con muchísima diferencia además. Eso sí, dentro del campo era insoportable. Un par de las lesiones que tuvo fueron porque era un futbolista que hablaba demasiado y al final terminabas yendo a por él. Pero era dentro del campo, no fuera. Es como Patxi Salinas, tú le conoces y es un cachondo, pero dentro del campo una vez estuvo a punto de pegarme hasta a mí. Con Redondo jugabas y acababas pensando: «Te voy a matar». Hablaba mucho y siempre que podía te metía un codazo en la nariz. Y tú sabes muy bien a la altura que levantas un brazo, que los futbolistas no somos tontos.

Fueron famosos los codos de Redondo.

Pero menos famosos fueron los de Koeman y ese también te daba bien. Cada vez que podía. No protegía el balón con el cuerpo, sino metiéndote del codo en la nariz. Hay muchas formas de hacer una falta y cuando metes el brazo entre el cuello y la cintura, es para parar al jugador. Si lo pones en la nariz, es para hacer daño. Koeman era de estos. Y Redondo, también.

Fueron los años de explosión de Guardiola.

Ya había jugado contra él en el Mahonés. Mi hermano Oscar que estaba en la Masía me dijo que el 4 era muy bueno, pero que si le rascaba dos veces, no jugaba más. Me pasé diez minutos a su lado y era verdad, era muy rápido mentalmente y la soltaba genial. Entonces le pisé y, nada, ya hizo muy poco más. Pero estamos hablando de un tío de dieciocho años y yo tenía veinticuatro, era un chavalillo. El campo del Mahonés no estaba nada bien, con saltos, pero a él nunca le botaba mal el balón, era increíble. Se le veía muy tirillas, pero muy buen futbolista.

Luego en Primera y después en la selección, en el día a día de los entrenamientos, no es que le veas superior a ti, sino como un superdotado. Un jugador que con muy poco hacía mucho.

Ángel Cappa dijo que el fútbol del Celta le producía urticaria.

Con Chechu Rojo éramos un equipo que tenía muy buenos futbolistas. Siempre jugábamos con un 4-4-2 y sabíamos moverla, pero nos acusaban de defensivos porque todos corríamos. Luego me pasó lo mismo en el Mallorca. ¿Tú dirías que este año el Atlético ha sido defensivo? Tocábamos, pero cuando la perdíamos todos bajábamos la cabeza y corríamos atrás. Y ese año al Tenerife de Valdano le gustaba el toque, que jugaba en corto o en largo, pero tenían esa imagen de tocadores con Estebaranz, Miñambres, Redondo… Parecía que eran muy buenos y nosotros no. Nos cruzamos en semifinales de Copa, encima el campo estaba pesado y les metimos tres. Supongo que les molestaría porque nos veían como muy malos.

En el fútbol, como en la vida, hay dos vertientes enfrentadas. Los que parece que solo corren y los que parece que solo juegan. Hasta hace poco el Barça era el bonito, que la tocaba mucho, y el Madrid no porque era más de contraataque. Pero el fútbol es muy distinto al resto de deportes y cabe todo, el objetivo es meter gol y tienes que tener en cuenta lo que tienes para hacer las cosas. Tampoco me imagino al Barça jugando como el Atlético, que es superfísico y basa el cincuenta por ciento de su trabajo en apretar, robar y tener a un tío como Costa que las corre todas. El Madrid igual es más completo, pero su entrenador ha elegido que corran Bale y Cristiano Ronaldo. Así que en aquella eliminatoria ellos eran los artistas y nosotros los obreros. Pero Ratkovic había sido internacional por Yugoslavia, Juric por Croacia, yo lo fui por España, como Otero, Berges y Cañizares. Mancos no éramos. Que no jugábamos como le gustaba a Cappa, pues a lo mejor no. Pero porque teníamos otro tipo de futbolistas.

Y les ganasteis.

Al final sí (risas). Hubo miedo, que llegamos a Tenerife y todo el mundo en el aeropuerto nos sacaba la mano y decía que nos iban a meter cinco. Íbamos por la calle y la gente sacaba la mano del coche y decía «cinco, os van a meter cinco». Un paseo por la calle y cualquiera «os vamos a meter cinco». Y a los diez minutos de partido 1-0. Después, 2-0… menos mal que luego marcamos. Fue como el Madrid en Dortmund.

La final contra el Zaragoza, una pena.

Yo particularmente no estuve al nivel que estaba entonces. Era mi primera final de algo importante. Trabajé, pero no me sentí bien. El resto del equipo estuvo bien pero en los penaltis fallamos uno. Lo curioso es que Alejo, el que falló, era el encargado de las faltas de treinta metros, le daba bien y en ese le dio al suelo. No sabes por qué. Las finales, como se dice, son para ganarlas. Al año siguiente, con el Valencia, me pasó lo mismo contra el Dépor, en la final que diluvió.

Tuvisteis también un Celta–Valladolid histórico. Fue considerado el partido de la vergüenza, los dos con empatar os salvabais.

Yo lo viví así. Chechu Rojo en la charla nos dijo que había que apretar, que no nos podíamos fiar. Salimos al campo, empezó el partido y la primera sensación rara que tuve fue que sacamos de centro, me vino la pelota y Alberto, del Valladolid, no vino a apretarme. Lo vi raro. En Vigo lo habría visto normal, pero estábamos en Pucela. Chechu no paraba de gritar y en el descanso nos echó la bronca porque nos vio que, como no nos apretaban, estábamos relajados. Decía que cuidado, que nos iban a meter uno y nos íbamos a la mierda. Y al final del partido, me llegó Amavisca y me dijo: «Menos mal que no nos habéis atacado porque estábamos medio tiesos». Y yo: «Pues nosotros acojonados». Luego vi en la prensa la que nos cayó, en el programa de Robinson tuvieron puesto el partido puesto todo el rato en los monitores de atrás y sí, me di cuenta de que pareció una cuchufleta. Pero en el campo…

En el Valencia te entrenó Parreira, un campeón del mundo.

No tengo ni palabras buenas ni malas de él. En ese vestuario el año anterior no habían logrado los objetivos y no había un buen ambiente. Me lesioné en pretemporada, me rompí el cuádriceps, estaba ahí Mazinho y no jugué casi nada. Eso sí, conocí a todas las peñas de Valencia, como no jugaba me fui de peña en peña cada fin de semana. La gente me quería bastante el primer año porque me veían con la afición, yo flipaba con la buena imagen que tenía porque no estaba jugando nada. Parreira solo se dirigió a mí una vez y fue para preguntarme si me iba al Osasuna.

¿Qué tal Pedja Mijatovic?

Creo que cambió cuando fue al Madrid. Ese no era el que yo conocía. Le cambió el comportamiento, el ego. Pero lo entiendo, no es lo mismo jugar en un Mallorca o un Valencia que en el Madrid. En estos clubes no te tienen que blindar, no vas a perder horas firmando autógrafos, pero en el Madrid no puedes ir ni a comprar al Mercadona. Entiendo que eso te pueda hacer cambiar hábitos. También en el Valencia él pagó su propia cláusula después de decir en noviembre que no se iba. Y el Valencia es un club del que la afición no te deja que te vayas de cualquier manera. El Pedja que yo conocí era muy buen tío y me ayudó. Y en el campo de los mejores futbolistas que he tenido al lado con diferencia.

Llega Luis Aragonés.

El entrenador con mayúsculas. Lo tenía todo. El trato con el futbolista, jugase o no, la psicología, la manera de plantear los partidos. Para mí el mejor que he tenido y el más especial que ha habido en España. Recuerdo un 0-4 en Compostela, lloviendo a mares, Mijatovic metió tres goles y en el vestuario le echó la bronca del siglo porque no había hecho lo que él había querido. Pero una bronca a dos centímetros de la cara, saltándosele la dentadura en cada palabra y con la vena hinchada. Y los compañeros intentando tranquilizar al míster.

Y lo hacía con Mijatovic y también conmigo. Cuando Ronaldo nos metió tres goles, esos que siempre siguen saliendo por la tele y estoy yo en un par (risas). En el primero, Ronaldo apareció, tiró un pase, o eso pensamos Otero y yo (risas), en serio, creía que era un pase, miré a ver a quién se la daba y, joder, no, resulta que era un autopase y detrás del balón iba él como un tren. Gol. Resulta que ese año habían puesto la norma de que si le dabas al último era roja, y Luis en el descanso una bronca… yo le vi la campanilla y la bilis: «¡Eso no puede ocurrir nunca más, hay que pararlo como sea!» Y yo: «pero…». «¡Ni pero ni nada!». Eso lo hacía con todos. Es el único que yo he tenido que de verdad sientes que tiene a veinticinco tíos con las orejas agachadas porque trata a todo el mundo igual y sin sensación de que se porta mal con nadie en particular.

En la selección ¿Raúl se le quiso subir a las barbas y pasó lo que pasó?

Creo que en la selección española todo lo que se ha ganado es responsabilidad de Luis. Los jugadores han hecho todo lo que tenían que hacer, pero España siempre ha tenido buenos futbolistas. Con la evolución del fútbol, que ya no hay tantas patadas ni el físico en sí importa tanto en el juego, sumado a que Luis eligió bien, España ha ganado lo que ha ganado. Solo podía haberlo hecho él. No me puedo imaginar a otra persona en España aguantando lo que aguantó él tras el Mundial de 2006 durante año y medio.

Con Raúl, para mí, en el fondo el problema fue del resto de España, no de Luis. Pasase lo que pasase tras el Mundial de Alemania, Luis desde 2004 ya había hecho crecer a España. Con Francia pasó lo que pasó, pero en la fase de clasificación de la Eurocopa Luis debió de ver cosas con las que no estaba a gusto, porque para él lo más importante era el grupo y el vestuario. Si recuerdo algo del Valencia o el Mallorca de Aragonés es que no había ni media oveja negra, ni media discrepancia. Dentro de lo que es cada futbolista, era todo una piña. Intentó hacer lo mismo con España y en ese momento debió de pensar que con Raúl y otros no le terminaba de encajar en los asuntos anímicos del día a día de una selección.

También te digo que yo he convivido con Raúl de 98 al 2000 y nunca he visto un problema con él. Pero el entrenador lo puede ver de otra manera desde su posición. Porque los entrenadores no son gilipollas, todos quieren ganar. Y si ven que para hacerlo tienen que cambiar esto y esto, lo hacen. Igual al principio España entera lo disculpó porque Raúl no estaba teniendo un buen año. Flojo no, porque yo a Raúl nunca lo he visto flojo; si estar flojo es meter quince goles en un año… yo nunca los he metido. Lo mismo que dicen que Messi y Cristiano han bajado el nivel porque en lugar de cincuenta meten treinta y ocho. Vete a la porra. Pero pese a todo, llegó un momento en que Raúl volvió a ser el de antes y Luis pensó que ya tenía eso montado, le dio los galones a Xavi o al que fuera, no le convino meter a Rául y lo dejó fuera por eso. Y se montó la movida porque era él, que si es Engonga ya te digo yo que nadie dice nada, pero como era del Madrid… Piensa lo que pasó Luis, siendo del Atlético y viviendo en Madrid, todo lo que aguantó día a día, salir de casa y en la escalera el vecino que te diga no sé qué Raúl. Y en la calle igual. Eso solo lo podía hacer él. O igual Clemente, que diría que por sus cojones no lo iba a llevar y no iba ni de coña. Aunque tampoco Luis era de no dar noticias en un periódico, su primer mandamiento era decirle a los jugadores que él se lo cargaba todo con la prensa y ellos que se dedicaran a jugar que era lo suyo. Así fue la guerra, toda la crispación contra Luis, todos los periodistas contra él, pero el equipo jugó, ganó y entonces ya se le tuvo que reconocer.

¿Qué tal con el Piojo y el Burrito?

Burrito me pareció muy buena persona, buen futbolista, pero en Valencia no le salieron bien las cosas. Claudio López me pareció un crack. El primer año en Mestalla le silbaron muchísimo, pero muchísimo, y terminó logrando ser el ídolo. También Karpin fue tratado muy injustamente en Valencia, a mí me encantaba como jugador. Tanto a él como a Quique Romero les criticaron mucho. Karpin creo que se sintió muy desprotegido.

Después estuviste bajo las órdenes de Valdano.

Jugué todo, pero luego la imagen que tenía de él empeoró bastante. Cuando tuve que salir del Valencia, en la última charla que tuve con él me demostró que era un hombre de club más que una persona íntegra, al menos como yo entiendo que tiene que serlo. Para mí era muy fácil que me hubiera dicho que no me quería. Nunca me lo dijo y al final me enteré de que por detrás sí me había descartado. Me quedé con la imagen de que no era una persona recta.

¿Notaste que cambiara mucho el fútbol tras la ley Bosman?

Desde que llegué a primera siempre he notado que había mucho nivel, nunca he sido un superdotado del balón. Siempre me he sentido bastante inferior a mucha gente. A mí me costaba contra Míchel, Butragueño y Hagi lo mismo que contra Zidane. El nivel del fútbol siempre ha sido bueno en España. Si lo subió mucho no sé, creo que lo que más hizo por el cambio fueron las normas, las facilidades para entrenar desde joven, los campos y los balones, que han permitido que el juego sea más rápido. Hoy veo que muchos no tienen la mitad de la calidad de los rivales a los que yo me enfrenté.

Fichas por el Mallorca.

Vine porque yo me lo propuse. Tenía un recuerdo increíble de Menorca y de Mahón. Iban Eskurza, Moya, Gálvez, Iván Campo, Romero… el doctor Beltrán me preguntó si no me apetecía ir a mí también y fui. Volví a estar en una familia, Soler, Olaizola era gente que te integraba. La verdad es que disfrutamos.

Roa.

Roa, Roa… cuando jugamos contra el Madrid que se fue la luz en el Luis Sitjar, le digo al Lechuga en el vestuario: «Ten cuidado con Raúl si se queda solo —que era algo muy factible— que le gusta mucho amagar y tirarte una vaselina». Su famosa jugada, la cuchara. Y Roa me dice: «vale, vale, bien». Me doy la vuelta y me viene Roa otra vez: «¿Y ese qué número tiene?» (risas). Empezamos a jugar y al rato en un córner, coge a Raúl y me dice: «¿Es este, no?» (risas). Vivía en su propio mundo, no se preocupaba de los contrarios. El entrenador de porteros, Basigalup, no paraba de ponerles vídeos y estadísticas y a él le entraba por un oído y le salía por otro.

Un día, estaba concentrado con Argentina, y le llamó Ibagaza. Le preguntó qué tal y le dice: «Escuchá Lechu, ¿A qué hora jugás?». Y se oye por el teléfono a Roa decirle a los de alrededor: «¿A qué hora jugamos?». «¿Y contra quién?». Y Roa: «Hey, contra quién jugamos». No lo sabía. Se duchaba y era como si se quitara al futbolista.

La retirada la intuíamos y nos daba pena. Nos lo dijo antes de acabar la Liga, cuando estábamos jugando entrar en Champions, con una final de Recopa por delante, y para mí se equivocó. Intentó rectificar y ya fue tarde. Pudo ser… pero tenía sus creencias y pensaba que era lo correcto.

Más gente de aquella época: Figo.

Me gustaba, pero dentro del campo era de los que no me caían bien. Se quejaba mucho, demasiado. Me gustaban más Zidane, Ronaldo. Figo era muy bueno, pero yo valoro lo que son los futbolistas dentro del campo y creo que en el Madrid había mucha gente más leal que Figo. Luego había jugadores que le tenían rabia a Luis Enrique, pero con él sabías a lo que ibas, yo nunca tuve ningún problema. Él peleaba por lo suyo y tú por lo tuyo. Me molestan más los que parece que sí pero no. De aquel Madrid, de 2000, 2001, me preocupaban mucho Raúl, Morientes y, joder, sobre todo Zidane. Es que era tan bueno.

El día que nos echa Francia de la Eurocopa de 2000, estábamos Helguera y yo sentados en el banquillo. Ellos pegaron un cambio de orientación y le cayó el balón a Zidane. Camacho le dijo Míchel Salgado: «Dale, dale». Míchel intentó apretarlo y según llegó a su altura, Zidane la paró con una y se la pasó al otro pie, y Míchel detrás, de ahí la puso otra vez en el otro, Míchel detrás, y de ahí al otro y la sacó jugando. Míchel ahí seco, Camacho se calló. Y Helguera y yo nos miramos diciendo: «joooooder». Cuando jugabas contra él en lo que te fijabas era en su forma de hacer las cosas. Le podías tirar una piña que tranquilamente la pillaba. Otra gente la ves que se remanga, salta. Y él, nada.

Djalminha.

Un mago. Era el fútbol de la calle. Total. Malencarado. Yo tenía unas trifulcas con él… Se reía de ti. Me recordaba al listillo del barrio que te regateaba y acababas dándole una patada en la cara. Era imposible jugar contra él, yo le he quitado balones a Zidane, pero a él, imposible. Y se reía de ti, ya te digo. Te daban ganas de matarlo. Siempre tenía alguna con alguno en todos los partidos. En España, en todo el tiempo que estuvo él, se escribió mucho de Rivaldo y Zidane, pero poco de Djalminha para lo que era. No he coincido nunca con él después de jugar, pero si le viera le daría un abrazo.

Makelele.

Qué trabajo hacía. Estuvo infravalorado en el Madrid hasta que se fue. No sé lo que pensarían los compañeros, pero cuando les quitaron los caballos de vapor de este se notó lo que corría y estuvieron buscando un mediocentro hasta que llegó Xabi Alonso. Lo que te enseña el fútbol es que la prensa puede decir muchas cosas, pero los clubes tienen que estar a la altura y con Makelele no estuvieron. Pensaron que solo había que fichar a otro que corriera y no era así, además en el mundo del fútbol todo dios sabe que los partidos se ganan en el centro del campo. Makelele estaba para correr maratones con los etíopes.

Viste debutar a Xavi.

Era muy buen futbolista, pero sospechoso como todos en el año 98. Aquel día, en la Supercopa, tenía dieciocho años. Le tenía enfrente, yo con treinta y uno, pero tal y como era el fútbol en aquellos años estaba bajo sospecha. No puedes comparar futbolistas de diferentes épocas porque ahora cualquiera que dé dos patadas se va a la calle. Cristiano y Messi son muy buenos, pero los porteros ya no pueden perder tiempo, la pelotita corre más… yo a veces me imagino qué pasaría si Maradona, Cruyff, Pelé o Di Stefano jugaran hoy en día, sabiendo que nadie les va a dar una patada de la rodilla para arriba, ni una ni las quince que venían después. ¿Y si Gento sabe que se va a ir por la banda y no le van a dar cincuenta patadas? Es muy difícil comparar épocas. A Xavi le ponían en sustitución de Guardiola y la gente le criticaba que solo daba pases para atrás. Ahora ya no te pasa como antiguamente que un jugador de 1,80 automáticamente era mejor que uno de 1,50 porque iba a aguantar más golpes.

Hoy en día, en la final de la Copa Confederaciones, España perdió por el físico, porque Brasil les metió cincuenta mil viajes de más y el árbitro no los pitó. Pero antes era siempre así, ibas a Yugoslavia y a todas partes y no podías ni jugar de la que te caía. ¿Has visto la final de la Copa del Rey en Zaragoza de Maradona, lo que le dieron? ¿Has visto las que se comía Santillana? Tú imagínate al Barça de hoy jugando un partido de esos, o al Madrid, igual alguno se retiraba. En el Mundial que gana Brasil en México a Pelé le meten contra Uruguay una cantidad… y ni amarillas. No se puede comparar. Cruyff saltaba en los regates y le alcanzaban en la rodilla. Así se hizo famoso Camacho, marcando a Cruyff. Ahora no tiene nada que ver. Ahora la paras, la bajas y miras, antes mirabas que no te partieran en dos antes de que te llegase el balón. Y te hablo de que se nota el cambio desde hace muy poco, desde el año 2008. Porque hasta me gustaría ver a Romario sin que le pegasen patadas.

Cuéntame qué tal con él, con Romario. Viviste sus años en los que para jugar tenía que salir de marcha.

Ese sí que era un personaje. Cuando se iba de juerga, había que llamarlo, despertarlo, meterlo en el vestuario y casi vestirlo. Siempre iba con un chubasquero en los entrenamientos y parecía un maniquí, con los brazos caídos, la cabeza gacha. Sin embargo, he estado por ahí con él de noche y nunca le vi beber alcohol. Solo Coca-cola y Coca-cola. Lo que pasa es que llegaba sobado, luego se iba a dormir a la una, se despertaba a las siete de la tarde y ya tenía que salir hasta las cinco de la mañana. Y si se despertaba antes, futvoley. Tenía una furgoneta como la del Equipo A en la que iba con todos sus colegas, que abría la puerta y empezaban a salir todos y decías ¿pero y estos?

Un deportista aunque no bebiera alcohol tampoco podía acostarse a las siete de la mañana. Pero no era mal tío. Y en el campo, si lo mirabas y estaba parado, era como que no la quería, pero si veías que había hecho un gesto o algún movimiento, se la dabas y era gol. Le mirabas de reojo y si veías que se había movido es que había visto algo y si lo había visto era gol. Luego viendo al Madrid con Ronaldo me ha parecido lo mismo. Ronaldo en el Madrid estaba gordo, quieto, y de repente daba dos pasos, la cogía y era gol. La gente se quejaba de que no corría, pero ¿para qué? Si con correr veinte metros tenía diez para pararla y diez para meterla.

En Valencia Aragonés cambió el sistema solo para que jugase Romario, para que no tuviera que correr. Como te digo, Luis tonto no era. Luego pasó lo de «mírame a los ojitos», creo que habíamos empatado contra el Extremadura, vino el Bayern a jugar la ida de UEFA, Romario no quiso ir al banquillo, entonces no lo convocó, le metimos tres a los alemanes y hasta hoy. Luis habló con Paco Roig y le dijo que no le quería y al mes el que estaba fuera era Luis, se marchó.

Otro carácter, Eto’o.

Lo más gracioso de él eran las guerras que tenía con Luque. Quién tenía los vaqueros más bonitos. Pero no era un tipo gracioso Eto’o. Llegó con las ideas muy claras de lo que quería y cómo conseguirlo. Quería ser no mejor, sino el mejor. En el primer año entendí por qué tuvo problemas en el Madrid o en el Espanyol. Su ego, su manera de pensar, era creer que era superior al resto. Igual luego lo era y hasta lo demostraba, pero cuando vas con esa actitud y no juegas, pasa lo que pasa. Lo que siempre me ha gustado de Samuel en todo caso es que es una persona muy directa. Si no le gustas, no le gustas. Y no solo eso, te lo dice: tú no me gustas.

¿Has recibido muchos insultos racistas durante tu carrera?

Si cada vez que me han insultado en un campo de fútbol me hubieran dado diez céntimos de euro, tendría una cuenta espectacular. En el mundo del fútbol se utiliza cualquier arma para desestabilizar al contrario, pero no es racismo, sale así con cualquiera. Jugadores racistas enfrente no he tenido, pero me han llamado contrarios «negro de mierda» a montones. Claro que mi respuesta era siempre «blanco de mierda, te voy a matar». Siempre he sido así también. Ahora quieren vender el mundo del fútbol como un lugar idílico en el que nunca se ha insultado, nunca se ha pisado a nadie, cuando el fútbol de toda la vida ha sido un deporte de sacar ventaja, hacer triquiñuelas, insultar, quejarse, influir al árbitro. En un campo de fútbol es imposible no meterse con el contrario. Yo nunca le he metido una palabra a un tío con el balón a veinte metros, pero picarle… decirle que es muy malo. «Qué malo eres, cabrón». Siempre. Porque si no es imposible jugar, no puedes. Es muy aburrido.

En España en general nadie es racista hasta que le ponen enfrente de su casa a un negro, o un gitano, que se porta mal. Tú ahora sales a la calle en Palma y te vienen cuatro como yo y te metes en una tienda. Pero en España no hay racismo. En el fútbol lo que pasa es que no se entiende que para animar a tu equipo no tienes que meterte con el otro.

¿Te ha coreado todo un estadio lo del mono?

Mira, en Riazor donde más. Y ellos tenían a Djalminha, a Donato, a Mauro Silva… ibas al Bernabéu, tenían a Makelele y a Flavio, y se metían contigo. Pero si como futbolista vas a estar pensando eso, o que si te han silbado, mal. No se debe decir que es racismo, sencillamente tratan de desestabilizarte como pueden. También a los árbitros se les dice de todo de sus madres, ¿qué es peor?

Qué pena tu Mallorca que perdió la final de Copa contra el Barça y la de Recopa contra la Lazio.

La del Barcelona porque nos quedamos con menos en el campo. Faltábamos cuatro de los que tirábamos penaltis. Y contra la Lazio creo que tenían más experiencia que nosotros, jugamos bien pero no supimos ganar. Estuvieron más listos. Era mucho Lazio, con Nesta, Vieri, Almeyda, Salas… Con el Barcelona fue más determinante la expulsión.

Al final de tu carrera te llegó el premio de la selección.

Nunca fui internacional. En ninguna categoría. Nunca me lo plantee, de hecho. Cuando me llamaron pensé que era una broma. En serio. Estábamos en la concentración de un partido de la Recopa, en el comedor en la mesa estaban Olaizola y Carreras, el delegado me dio el teléfono y Mateu Alemany me dio la enhorabuena porque me habían seleccionado. Pensaba que era una broma telefónica. Miraba de reojo a mis compañeros, vi que se reían y pasé. Y cuando subí a la habitación, vi el móvil en la mesilla que estaba colapsado de llamadas, me habían llamado mi mujer, mis suegros… Ahí ya me lo creí. Fue una sorpresa total.

Lo viví como un sueño. Ser el peor de la selección, darse cuenta de lo que es la calidad, poder dar un pase sin pensar, a la altura que sea y con la fuerza que vaya, y que todos la parasen… Porque en los demás equipos siempre piensas cómo le va mejor a tus compañeros recibirla, pero aquí cerrabas los ojos, echabas una piña y todos: «¡Bien!». Luego me la echaban a mí así y yo: «¡No, no!».

¿Te emocionaba representar a tu país?

Sí, yo siempre he ido mucho con España. Veía todos los mundiales, siempre he querido que ganase. Y al llegar a Primera División me gustaba incluso más por ver a la gente contra la que había jugado, si lo hacían bien o mal. Lo mejor es que la oportunidad me llegó muy mayor y disfruté mucho más. Tenía treinta y dos años, había vivido de todo y fue solo disfrutar. Me llamaron, fui, y si no me llamaban más, pues nada.

Jugaste contra Brasil.

Un ratito, en Vigo. Quedamos 0-0. Pero lo recuerdas… nunca pensé que pudiera jugar contra Brasil. O estar en un banquillo contra Argentina, como estuve en Sevilla. Jugar con España era la bomba. Esos amistosos, lo máximo.

Luego la Eurocopa del Alfonsazo y el penalti de Raúl.

Me llamó mucho la atención la tensión que se vivió después de perder contra Noruega por el fallo de Molina. Antes de eso fue todo bastante relajado. Nos jugamos la clasificación contra en Israel, marcó Etxebarría, pero bien. Nerviosismo, pero bien. Pero en la Eurocopa, desde el principio, notabas tensión entre los jugadores. Nada de relajación. Y no sé por qué era, pero bueno. Después influyó el cambio de Molina por Cañizares, que Moli no se tomó bien.

¿Qué tal es Cañete?

Un compañero como cualquiera que mira por lo suyo. Bien. Pero le gustan mucho los coches. En el Celta siempre estaba con Jorge Otero hablando de coches, de correr y, bueno, no te podías subir en el coche con ellos. Estaban locos. Y Patxi Salinas era también por el estilo. Cañizares como jugador, parar, paraba mucho. En Vigo no había forma de meterle un gol.

Volvamos a la Eurocopa.

Camacho me sacó contra Eslovenia a pedirme que aguantara todo lo que pudiera, que ayudara y no me descolocara, porque íbamos muy justos. Y el partido contra Yugoslavia lo vi en el banquillo y fue un estrés. Qué estrés. De la tensión, de toda la vivencia y la ansiedad no hicimos el partido que tocaba y lo demuestra cómo celebramos el gol de Alfonso. Parecía mentira que no pudiéramos jugar a nuestro nivel, desestresados, porque Yugoslavia en realidad no hizo gran cosa. Pero éramos nosotros mismos los que no éramos capaces.

Y con Francia, por fin hicimos un buen partido, pero a la hora de ganar siempre nos fallaba algo. Es lo contrario que los de ahora, que sale algo mal y lo solucionan. Ahora se duermen, pero cuando hay que ganar, ganan y jugando como los ángeles. A nosotros nos pasaba al revés.

Se dice mucho que el fútbol africano es el futuro, se dice, eso sí, desde Italia 90, pero no sé si lo viste así en tu experiencia como seleccionador de Guinea.

Acepté el puesto porque es la tierra de la que provengo. Siempre tuve ganas de conocer África, buena predisposición. Quería mejorar el fútbol de Guinea, hacer cosas en las categorías inferiores, organizar todo aquello. Luego vi que allí absolutamente todo el deporte dependía de la política, que era lo mismo, se confundían. Aquí en España el deporte va por un lado y la política por otro. Y eso me chocó, pero intenté trabajar.

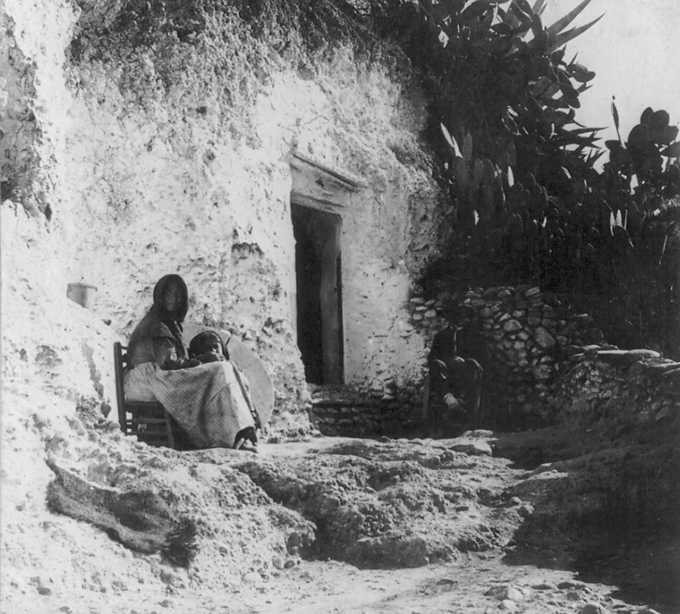

Me encontré con situaciones de cuando yo tenía cinco años en España. La gente jugando con cualquier cosa redonda, en una carretera, en una casa derruida. Por todos los lados había fútbol de cualquier manera, en chanclas, descalzos. Talento en cada rincón, pero sin la infraestructura para enseñar a los chicos desde los once años. No hay clubes ni ligas. Hay un torneo escolar pero no está bien organizado. Ni hay gente que enseñe lo que es el fútbol en sí. Tácticas, hacerte pensar. Ahí todos son futbolistas de la calle. Además el futbol no está muy bien visto. No es una actividad remunerada, y si se cobra no se entiende que en un futbolista de la liga de allí pueda ganar más que el alcalde de un pueblo. Si el sueldo medio es de cuatrocientos euros es muy complicado que un futbolista cobre más de quinientos.

Pero talento encontré a raudales, posibilidades infinitas. A veces me metía en sitios con el coche por la selva, llegaba y veía unos pedazo de jugadores que no te lo podías creer. A algunos me los imaginaba que si los metía en un infantil del Mallorca los vendía en tres días. Pero es que toda África es así.

Guinea no es un país tan pobre en comparación con otros africanos.

No, no lo es. Tenemos petróleo, agua, madera, es un país ecuatorial, llueve todos los días, das una patada y salen cincuenta piñas, mangos y bananas. No es como, con todos mis respetos, Etiopía, Sudán o Malí. La riqueza no está bien repartida, pero recursos hay. De hecho, hay una base americana sacando petróleo con sus soldaditos americanos, sus escuelas americanas, con su valla y solo pasan los americanos, como Guantánamo. Pero no es un país pobre. No.

El problema es que si mezclas política y deporte se complican las cosas y es lo que pasa allí. Hay tíos que no pueden ser seleccionados, te lo advierten. Y pasa en todos los países africanos. Camerún casi no viaja a este Mundial porque no les pagaban. Situaciones así se repiten cada vez que hay torneos internacionales. En la Copa de África de Angola, el autobús de Togo pasó por una zona de bandidos, como las llaman allí, y les ametrallaron. El portero ya no pudo volver a jugar. Fue culpa de la Federación de Togo que no quiso ponerles un autobús. En el continente africano todos los países pueden ser más o menos seguros, pero a la hora de la verdad en todos hay bandidos, en los ricos y en los pobres. La justicia no es como aquí, donde si hay un problema llamas a la policía. Allí no. Si llamas a la policía es peor. No te va a arreglar nada, te va a robar si hace falta.

También allí se vive el fútbol de forma mucho más apasionada. Muchísimo más. Juega la selección y dos días antes la gente está vibrando y sin los periódicos que se venden aquí, por el boca a boca. Si juega es paralización total, la gente no va al instituto, pasan de ir a trabajar. La mitad de la gente es del Madrid o del Barça, a España se la admira mucho.

¿Comprendiste el follón que se montó cuando fue España a jugar allí?

Es imposible contentar a todos. Entiendo a la gente que protesta porque es un país con una democracia de puertas para afuera pero no de puertas para adentro. Sin embargo, esa gente no protesta por que España tenga tratados comerciales con China u otros países. Así son estos temas, depende del interés sacan unas cosas u otras. Desde mi punto de vista, estuvo mal mezclar cosas. El deporte es deporte. España no fue a la URSS a jugar una Eurocopa y luego la URSS sí vino a España y se la ganó, de hecho. No veo ningún motivo para implicar otras cosas.

Si tienes un partido de balonmano da igual si es en Nigeria o Arabia Saudí. Estos que criticaron lo de Guinea no critican que España haya ido a Brasil y allí las cosas están peor que en Guinea.

En todo caso, calidad como hay en África no hay en todos los sitios. Creo que hablar de África como el futuro fue una moda por cuatro o cinco jugadores que salieron buenos. El problema es que en Europa con tanta escuela no hay muchos jugadores que puedan sorprenderte. O sorprenderte en exceso. Todos están cortados por el mismo patrón. El fútbol en Europa está muy estructurado, pero a veces tiende a que tú veas cuatro equipos de diferentes categorías y te parezcan todos iguales. Por eso cuando se busca una calidad diferente, se van a América y África, porque a esos no les han enseñado como a los europeos de qué manera tienen que tocarla, pararla, darla, chutarla. A los otros no les han enseñado nada, pero estos son diferentes. Al menos te fijas más en ellos antes que en uno que entrene en España por gestos que aquí no les han dejado desarrollar, que los jugadores se hacen escuela tras escuela. En África o América les dejan que hagan lo que quieran. Pero la cosa está cambiando porque vamos muchos entrenadores europeos allí. También tú veías a una selección africana antes de 1990 y no sabías por dónde te iba a salir.

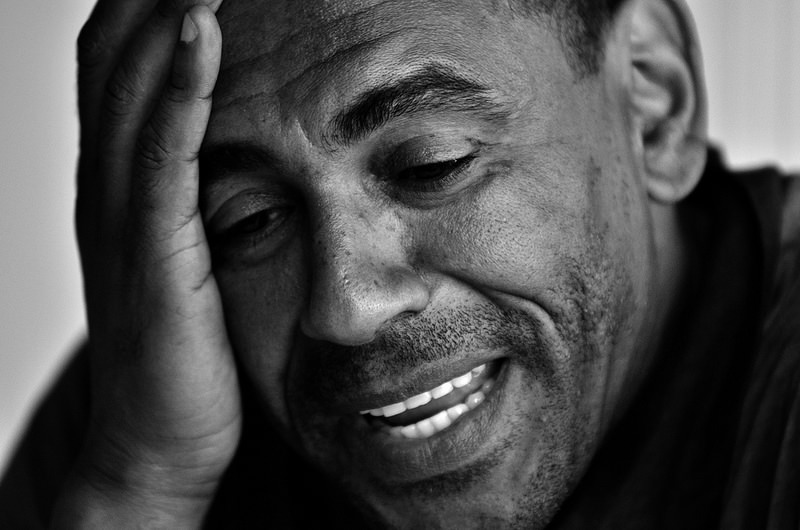

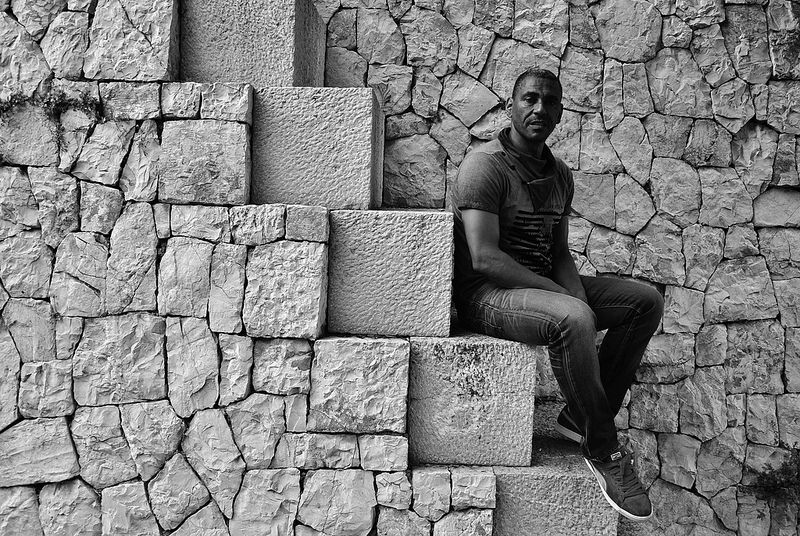

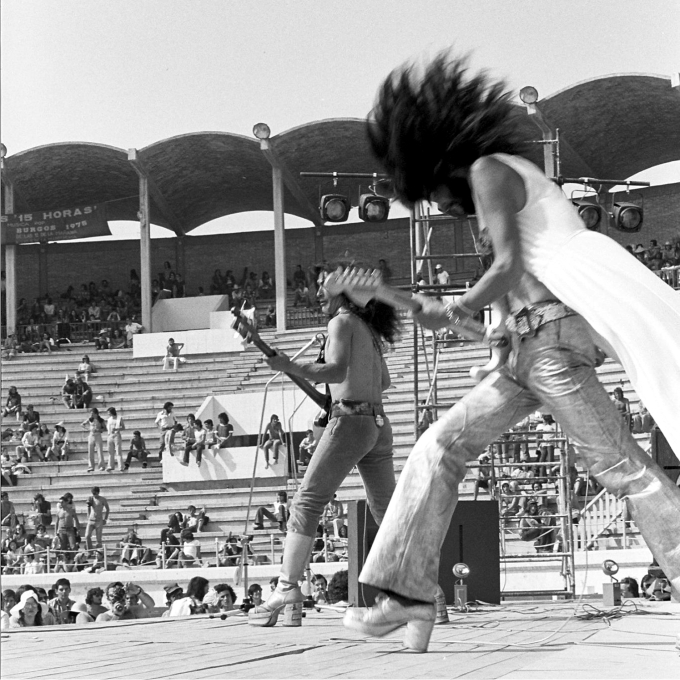

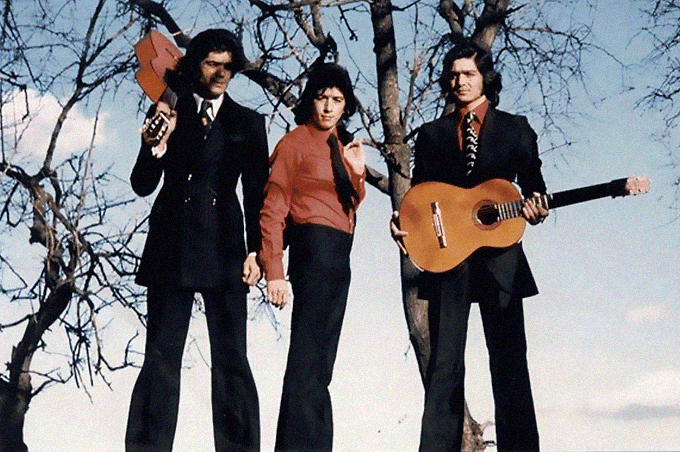

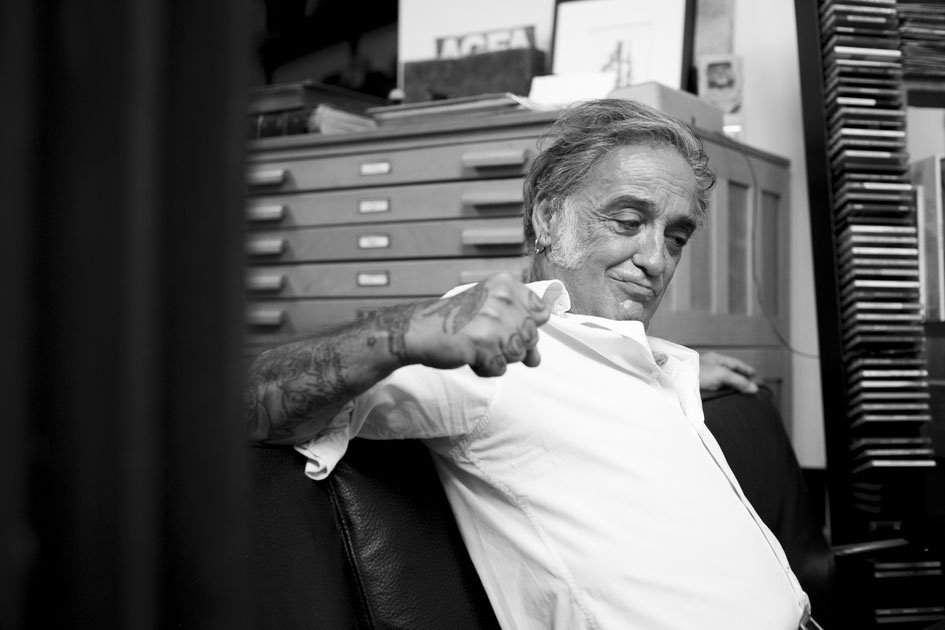

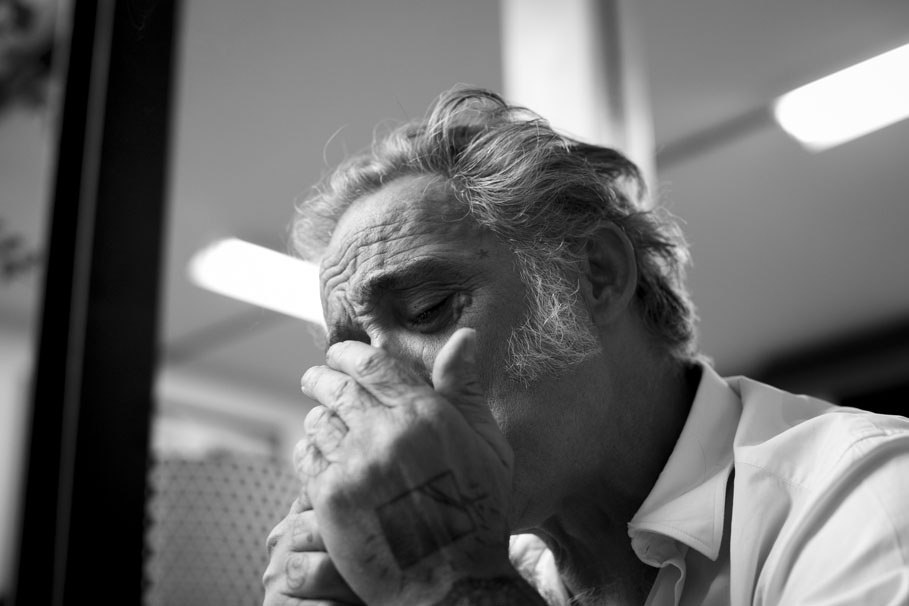

Fotografía: Alberto Vera